電験三種(第三種電気主任技術者)とは、電気設備の保安監督に必要な国家資格です。

電気保安のスペシャリストと認められる資格で、取得することで電気設備の点検や保安をはじめ、さまざまな仕事に携われます。

電験三種は難易度の高い資格であるため、業界の需要も高く、独立することも可能です。

将来性があり社会ニーズも高い 独占業務で価値のある資格

第三種から第一種に分類されている国家資格で、発電所や変電所、工場やビルの受電設備や配線など、電気設備工事・保守・運用に関する保安監督の仕事を行うための資格です。

電験三種は、独占的な業務であり、電気設備の運用には電気主任技術者が管理監督するように法律で義務づけられています。

また、電気業界のみならず、建設やビル管理業界など求められる場面が多いため、社会的ニーズが高く、将来的にも価値のある資格です。取得できれば大きなメリットがあるでしょう。

大掛かりな施設から電灯の交換まで! 電気主任技術者の仕事内容

電気主任技術者は電気のスペシャリストなので、電気に関する様々なことを業務とします。

01

電気設備の点検と保安

多くの施設には年次点検の義務があり、電気主任技術者が停電作業を行います。停電に関する開閉器・遮断器の操作も、電気主任技術者の役割となります。

また、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、各種継電器関係の動作確認、今後の更新計画の資料作成なども行います。

02

電気設備の更新計画

電気設備には、異常が発生してからの修繕に加え、予防保全という考え方もあります。

設備は経年劣化することが前提であり、耐用年数と経済性を考え、異常が発生する前に更新する必要があります。停電や火災のリスクを最小限にしつつ、お客様の利益にもつながる重要な仕事です。

このように、計画に主体的に携わることも電気主任技術者の大切な役目です。

03

電気設備の修理

電気設備に異常があった場合、電気主任技術者が修理を担当します。簡易的な修理を除き、施工業者を手配したうえで、電気主任技術者が作業を指示することになります。

電気主任技術者は施工に際し、計画、図面作成、各種遮断器操作、施工立ち合い、遮断器操作、機能確認など幅広い業務に携わります。また、施工完了後は報告書を作成し、管理者に提出および報告を行います。

電気はあらゆる施設で必要不可欠であるため、電気主任技術者は24時間体制で待機します。

04

電気工事の監督

大規模な工場など、電気設備が複雑な場所では、電気主任技術者が監督を務めることが一般的です。

施工業者は施設全体を把握しているわけではないため、電気主任技術者による統括的な管理が求められます。設計、施工、管理、保安と業務をわけることで、より質の高い設備を作ることができます。

事故が起こった場合に電気主任技術者の責任が問われることもあるため、作業完了後は正常に稼働しているかチェックする必要もあります。

05

その他の電気関連の仕事

蛍光灯の交換や、スイッチの故障など、電気に関係する基本的な仕事を依頼されることもあります。ビルの電気に関わる全般管理を、電気主任技術者に一任することも少なくありません。

違いは作業ができる範囲 電気主任技術者の種別

前述のとおり、電気主任技術者資格は、第一種、第二種、第三種の種別があります。資格に種別を設けている理由は、保安監督できる電気工作物の範囲が異なるためです。

第一種~第三種で保安監督が可能な、電気工作物の範囲は次のとおりです。

| 電気主任技術者の種別 | |

|---|---|

| 第一種 電気主任技術者 |

すべての事業用電気工作物 |

| 第二種 電気主任技術者 |

電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物 |

| 第三種 電気主任技術者 |

電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く。) |

電気工作物とは、電気を供給する発電所、変電所、送配電線路、建物内の受電設備、屋内配線、電気使用設備の総称です。

電気主任技術者が保安監督できる事業用電気工作物は、一般電気工作物以外の電気工作物です。一般電気工作物とは、一般住宅や小規模な事業所など、他者から600ボルト以下の電圧で受電する電気工作物のことです。

幅広い年齢層が活躍できる 電験三種の平均年収400万円~450万円前後

電験三種で最も多い年収帯は、400~450万円となります。ビルメンテナンスや電気施設の保守管理等、電験三種を活かした仕事は幅広く存在しており、年収にばらつきがあります。

また、働いている年齢層も20~70代まで幅広く、なかには80代の電気主任技術者も少なくありません。

施設の規模にもよりますが、施設の保安として携わると引継ぎ業務が大変であるため、継続して勤務するのが一般的です。つまり、電気主任技術者は、景気に左右されない安定した仕事ともいえます。

電験三種の年収を上げるためにやるべき3つのこと

電験三種として年収を上げるため、以下の方法に取り組みましょう。

実務経験を積む

電験三種を取得したら、実務経験を地道に積むことが大切です。電気主任技術者として実務経験を積むことで、社内の評価が上がり、昇進や昇給につながります。知識と経験が豊富にあれば、待遇のよい企業に転職することも可能になるでしょう。

資格を取得する

電験は電気系資格で上位に位置するため、電験三種でも十分な強みになります。さらなる年収アップを実現するには、電験二種、電験一種と、上位資格の取得を目指しましょう。

電験三種の平均年収は400~450万円のところ、電験二種は約540万円、電験一種は約560万円となっています。

ただし、あくまでも平均年収であり、電験二種では800万円程度、電験一種では800万円~1,000万円という高い年収を得られる可能性もあります。

関連資格を取得する

電験一種、電験二種以外の電気関連資格を取得すると、資格の組み合わせによる年収アップが期待できます。電験三種の年収アップに役立つ資格は次のとおりです。

| 電験三種の関連資格 | |

|---|---|

| 電気工事士 | 電気設備の設計、施工に必要な国家資格 |

| 電気工事 施工管理技士 |

電気工事の施工管理に関する国家資格 |

| 建築設備士 | 設計士に対し、建築設備の設計、工事監理のアドバイスができる国家資格 |

| 冷凍機械責任者 | 高圧ガス製造保安責任者資格の一つで、冷凍設備の保安監督業務に携われる資格 |

| 消防設備士 | 消火設備の整備、工事に必要な国家資格 |

電験三種の需要は高い 関連業界への就職・転職にも強い

大きなビルや施設、工場などの高圧受電設備の保守・管理には、電気主任技術者の選任が法的に義務付けられています。電気主任技術者に選任されるには、電験合格者である「電気主任技術者」が条件です。

つまり、電気施設を保有する事業者からすると、電気主任技術者の確保は必須で、当然需要は高く、人材確保のための求人を行っています。

また、電験三種を所持していると高齢でも転職が容易なのが特徴です。電気主任技術者が必要な建物を取り壊すまでは必須とされるうえに、太陽光・風力発電設備なども増加傾向にあります。電験三種の需要は、今後も堅調が続くと予想されます。

フリーランス・個人事業者 独立するには、6つの条件を満たす必要がある

電気保安業務を行う個人事業者を、「電気管理技術者」といいます。電気管理技術者になるには、以下の要件を満たしている必要があります。

- 電気主任技術者免状の交付を受けている

- 第三種電気主任技術者としての実務経験年数4年以上

- 別に告示する機械器具を所有する

- 保安管理業務を実施する事業場が、別に告示する算定値未満

- 保安管理業務の的確な遂行に支障をおよぼすおそれがない

- 53条第5条による取り消しを受けた者で、取り消しから2年を経過しない者

電気設備の保安業務は電気主任技術者の選任が必要であり、個人事業主で独立する場合、別の電気主任技術者を雇用しなければなりません。

この不都合を解消するため、電気主任技術者の選任が不要になる「経済産業省の保安管理業務外部委託承認」を申請しましょう。

保安管理業務外部委託承認制度の要件は、電気管理技術者と同様です。

外部委託先として指名してくれる顧客がいる場合、保安管理業務外部委託承認制度を受けることで、電気管理技術者として独立できます。

承認には厳しい審査があるが、しっかりと業務を全うすれば問題はない

電気管理技術者の承認を受けるには、実務経験を含めた資格要件を確認する口頭試問が行われます。口頭試問とは、保安監督部の担当官から、実務に関する質問に答えるものです。

この審査は非常に厳しく、承認を得るために2~3回口頭試問を受けることになります。もちろん、実務経歴書に記述したとおりしっかりと実務を遂行していれば、質問に答えることは難しくありません。

個人事業者で独立して働く電気主任技術者は大変多く、定年後に無理のない範囲で仕事をし、趣味と両立するなど、さまざまな働き方が可能です。

2つのケースを紹介 第三種電気主任技術者の1日の仕事の流れ

CASE1工場の電気設備の保守・メンテナンス、その他付随業務

| 7:50 | 出勤 |

|---|---|

| 8:00 | 朝礼・作業内容の確認 |

| 8:30 | 電気設備の点検・保守 |

| 12:00 | 休憩・昼食 |

| 13:00 | 電気使用量のチェック |

| 16:00 | 新しい装置の設計会議 |

| 17:30 | 業務終了・次の日の準備 |

| 18:00 | 退社 |

CASE2設備の点検・保守

| 8:40 | 出勤 |

|---|---|

| 9:00 | 3人チームで現場へ出発 |

| 9:30 | 作業開始 |

| 11:00 | 負荷試験の点検・実施 |

| 13:30 | 休憩 |

| 14:30 | 次の現場へ移動 |

| 15:00 | 発電機の負荷試験・メンテナンス |

| 17:00 | 帰社後、作業報告書の作成 |

| 18:30 | 業務終了・次の日の準備 |

| 18:50 | 退社 |

電気主任技術者は自ら現場へ行き、メンテナンスや点検作業を行うことが一般的です。一日の作業が終わったあとに、作業報告書の作成や会議を行うなどのデスクワークも発生することがあります。

2024年度版 電験三種試験の試験日程

2024年度の電験三種の試験日程は、以下のとおりです。

| 2024(令和6)年度 電験三種 試験日程 | |

| 上期試験日 | 【CBT方式】2024年7月4日(木)〜7月28日(日) 【筆記方式】2024年8月18日(日) |

| 下期試験日 | 【CBT方式】2025年2月6日(木)〜3月2日(日) 【筆記方式】2025年3月23日(日) |

電験三種試験は以前までは年に1回のみの開催でしたが、2022年度試験より年2回開催されるようになりました。

また2023年度試験より、CBT方式の試験も開始されました。CBT方式の試験とは、試験会場にあるパソコンを使用して解答する試験方式です。なお、筆記方式の試験も実施されています。

なお合格発表日に関しては公式には発表されていませんが、昨年度とほぼ同時期の場合であれば上期が9月上旬、下期が4月上旬ごろと予想されます。

電験三種の試験はどれくらい難しい? 電験三種試験の難易度と合格率

電験三種の試験制度、試験の難易度と合格率について解説します。

電鍵設備の点検と保安

電験三種試験は学科試験1回のみで、五肢択一のマークシート方式です。電験三種の試験科目は次のとおりです。

| 電験三種の試験科目 | |

|---|---|

| 理論 | 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測 |

| 電力 | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料 |

| 機械 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 |

| 法規 | 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理 |

電験三種試験は科目ごとに合否が決まる仕組みで、4科目全てに合格しなければなりません。

ただし、電験三種試験には「科目別合格制度」があり、申請により合格した科目の試験が免除されます。免除の期間は翌年度、および翌々年度までとなっており、3年間で4科目に合格すれば電験三種を取得できます。

電験三種は試験に合格するだけでなく、「電気主任技術者認定校」の卒業でも資格の取得が可能です。 ただし、認定校の卒業に加え、所定の年数の実務経験が必要です。

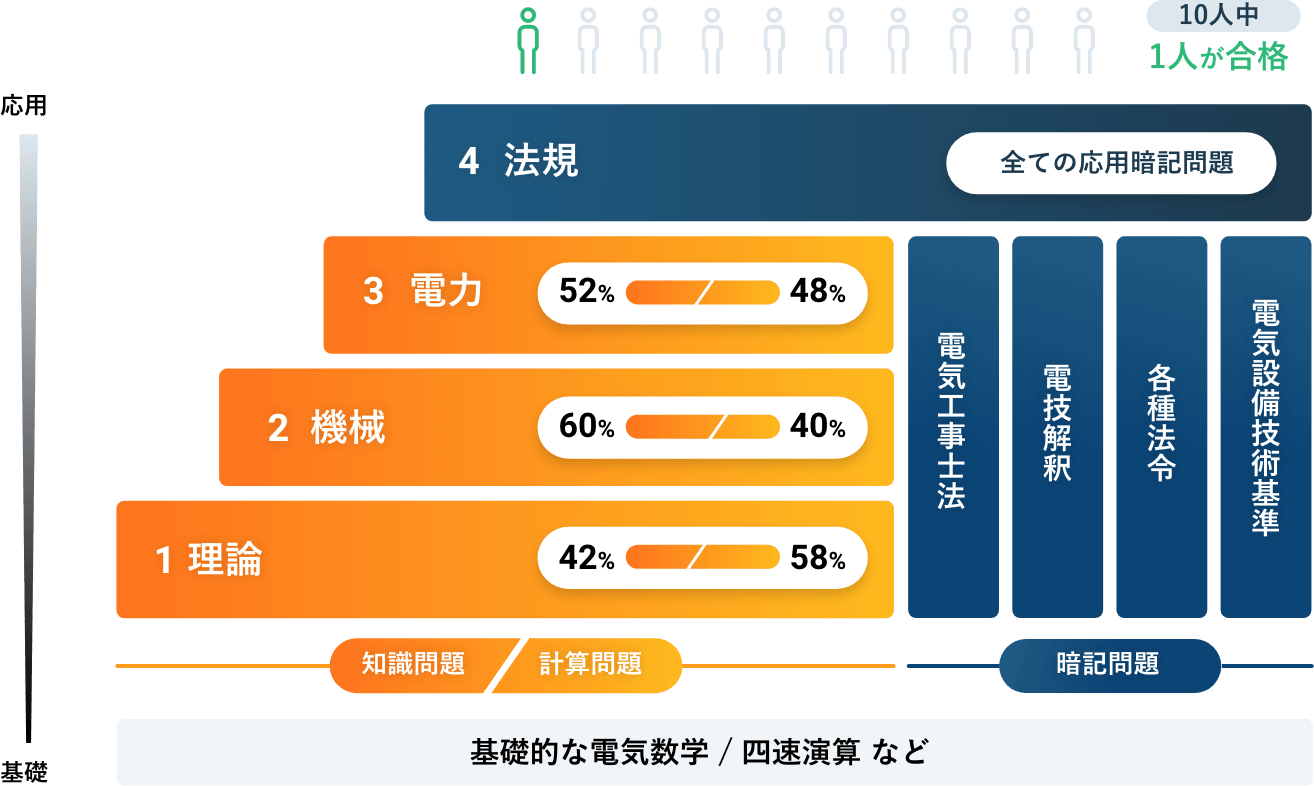

電験三種の試験はどれくらい難しい?

理論科目

電験三種試験の理論科目は、電気の性質や関連法則、電気系統がメインです。

電験三種の土台といえる科目で、ほかの3科目と関連性が強いのが特徴です。8割が計算問題で難易度が高く、集中的に対策する必要があります。

電力科目

電力科目では、発電から電気供給までの流れである、電気系統に関する問題が出題されます。 関係性がある理論の知識が必要なうえに、全問題のうちおよそ4割が計算問題です。

ただし、電力科目は基礎的な内容で難問も少ないため、基礎を固めれば十分に得点できるでしょう。

機械科目

機械科目では、発電や電気を使用する機械に関する問題が出題されます。

発電機、変圧器、電気化学、半導体と整流回路、自動制御と制御理論など、幅広い知識が必要です。 4科目のなかでも難易度が高く、合格を阻む科目といっても過言ではありません。

法規科目

法規科目では、電気を扱うための法律問題が出題されます。 法規は文章問題に加え、電気施工管理の分野は計算問題がメインです。

電験三種試験に合格するには、基礎となる理論の知識に加え、計算問題で得点できる学力が必要です。

過去問の演習や公式の暗記ではなく、問題で問われている内容を理解することが大切です。

なお、電験三種試験では、会場内に電卓の持ち込みが可能です。 計算問題を解く際に、電卓の使い方にも慣れておくとよいでしょう。

電験三種の合格率

| 電験三種 過去数年間の合格率 | |||

|---|---|---|---|

| 年度 | 受験者数 | 合格率 | 科目合格率 |

| 平成29年度 | 45,720 | 8.0% | 26.6% |

| 平成30年度 | 42,976 | 9.1% | 28.7% |

| 令和1年度 | 41,543 | 9.3% | 32.0% |

| 令和2年度 | 39,010 | 9.8% | 29.9% |

| 令和3年度 | 37,765 | 11.5% | 32.5% |

| 令和4年度 上期 | 33,786 | 8.3% | 29.4% |

| 令和4年度 下期 | 28,785 | 15.7% | 28.7% |

| 令和5年度 上期 | 28,168 | 16.6% | 32.8% |

| 令和5年度 下期 | 24,567 | 21.2% | 35.7% |

電験三種の合格基準は科目ごとに設定されており、試験後に電気技術者試験センターから発表されます。例年の合格基準は各科目60点以上ですが、問題の難易度により、合格基準の点数が調整される場合があります。

例えば令和5年度の合格基準は全科目60点以上でしたが、令和元年度の理論科目は55点以上、法規科目で49点以上と、合格基準が下げられたケースもあります。

勉強を始める前に 電験三種は「本質」を理解している事が最も重要。暗記や計算できる事が第一ではありません。

例えば掛け算の計算をするとき、たとえば18×27の計算を「掛け算九九の範囲にないから分かりません」という人は居ないでしょう。

掛け算とはどういう原理の計算なのかを理解していれば、どんな値の掛け算でも計算できるのです。

ところが、ひたすら暗記に頼る勉強をする人は、1×1から100×100や1000×1000までの答えを全て暗記していこうとします。これでは破たんします。

電験三種の勉強も、これとまったく同じことで、本質を理解することが最も大切なのです。

電験三種は、本質を理解しているかが問われる試験なのです。

知識問題だけで半分以上の点数が取れる

電験三種の試験は「難しい計算問題が解けないと絶対に合格できない」とよく言われます。

これは嘘だとまでは言いませんが、実はもっと重要なものがあります。

知っていれば出題文を見た瞬間に答えが分かってしまう知識問題こそがカギを握っているのです。法規科目では単なる暗記問題もありますが、たいていは本質を理解していれば答えが分かる問題です。

法規は科目の性質上知識問題の割合が高くなります。

しかし、難関と言われる機械や理論についても、合格点の半分以上、場合によっては合格にかなり近い割合までもが知識問題であることがわかるでしょう。

くり返しますが、知識問題イコール暗記ではありません。本質を理解しているかどうかがカギなのです。

独学はオススメしません 手当たり次第に勉強するのは効率が悪く、自力で本質を理解するのは相当骨の折れる作業だからです。

合格を目指して勉強する上で最も重要なことは、4科目の関連性を効率よく学ぶ事です。

電験三種の参考書やテキストは書店等でも多く販売されていますが、分厚い参考書の内容をすべてマスターし、電気の知識を極めようとすればいくら時間があっても足りません。

資格の勉強は合格することに意味があります。

独学で挑戦して途中で断念することほどもったいないことはありません。

電験三種の試験問題は、意味を理解せずに暗記してきた人にとっては難しく、基本を正しく理解している人にとっては易しく解けるように、実にうまく作られています。

どんな戦いであっても、まずは敵を知り、そして己を知ること、これが勝利の鉄則です。

電験三種合格のためには、良い先生につき、本当に重要なことは何か、何を理解しなければいけないのかを教えてもらい、正しい勉強法で、本当に必要なことを正しく理解するのが最も大切です。

合格できた人には合格できた理由、合格できない人は合格できない理由がきちんとあるのです。

独学で合格しやすいのは、すでに基礎知識を身につけている方

もちろん基礎知識があまりなくても独学で合格する人もいらっしゃいます。

勉強が得意で自身をしっかり管理できる方、電気科大卒など基礎知識がしっかりある方など、多くの方が独学で合格されています。

しかしあなたがもしそうでない場合、基礎知識のない状態からのスタートになるため、独学の勉強は非常に厳しい戦いになると思います。

特に社会人にもなれば平日は仕事に追われ勉強時間を確保するのもままならないかもしれません。

となれば、効率よく勉強して余計な苦労はせずに合格するに越したことはありません。

市販の参考書は過去問ベースの応用問題が多いため効率が悪い

過去問と市販参考書を見比べてみるとわかるのですが参考書は基本的には過去問を網羅しています。

これは過去門を見て分からないときに参考書を見て参考にするのでそのようになっていることがほとんどです。

しかし、電験三種の試験で最も大切なのは「基礎」の部分です。

そのためこれから勉強を始める、あるいはまだ基礎が固まっていない方にとってはとても非効率な方法になってしまうのです。

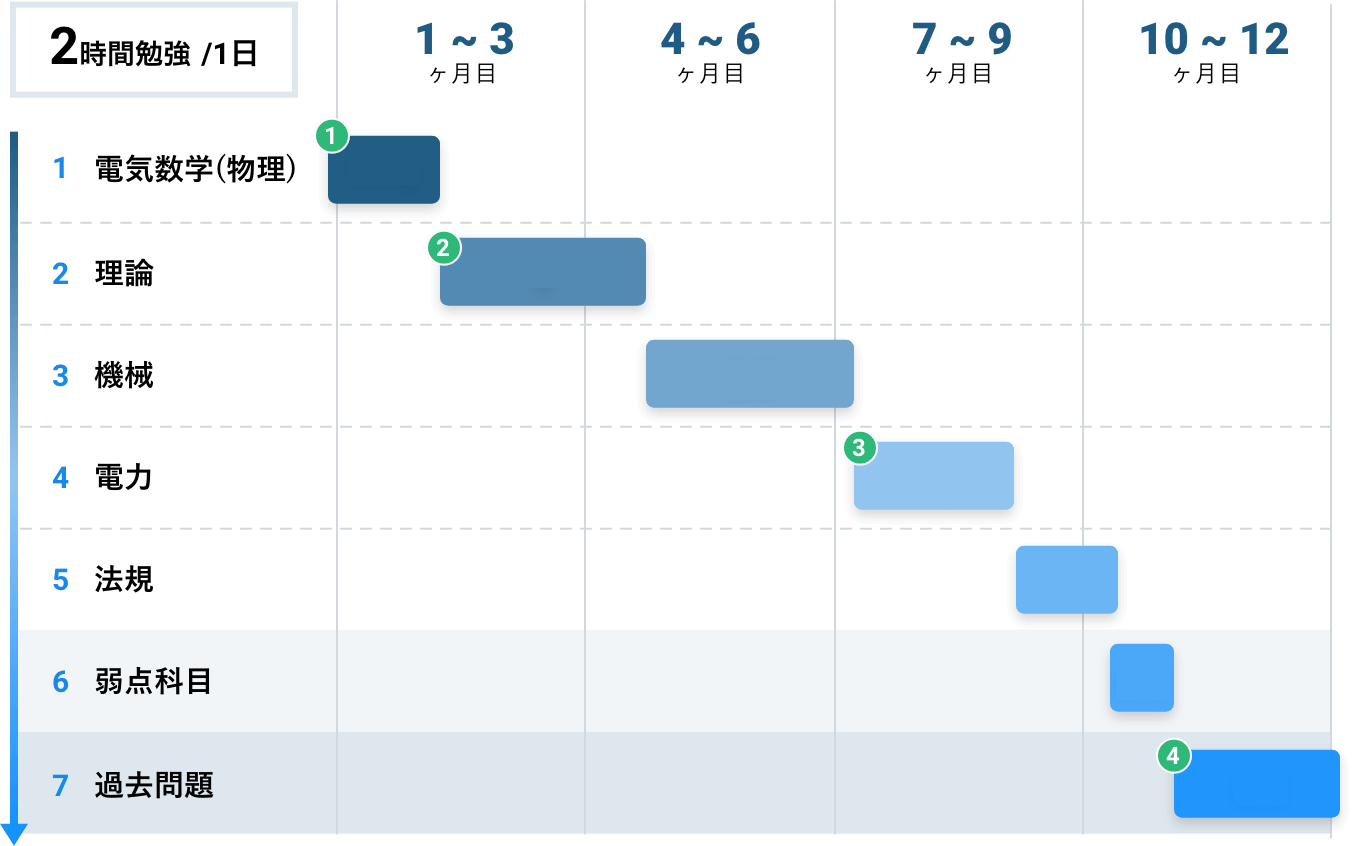

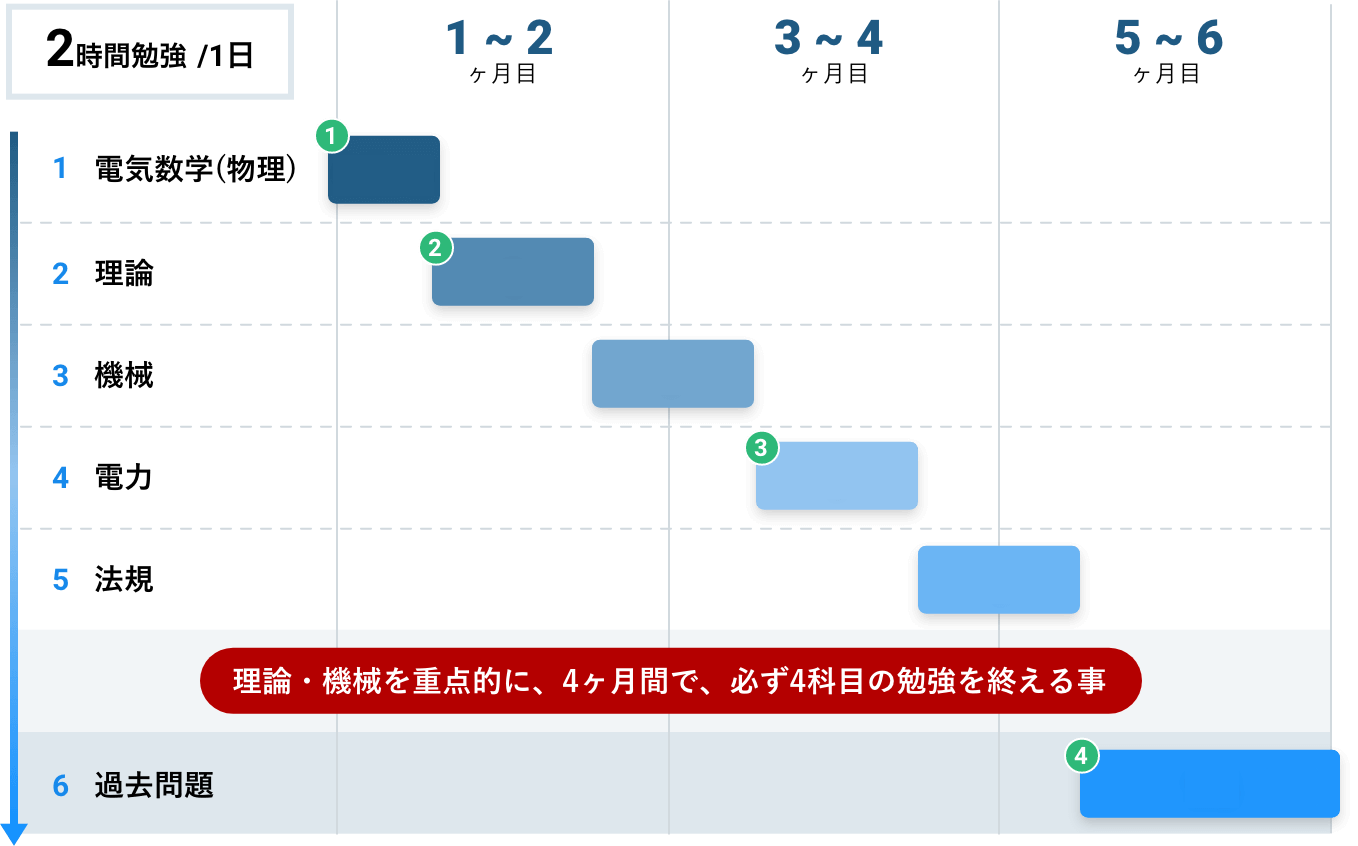

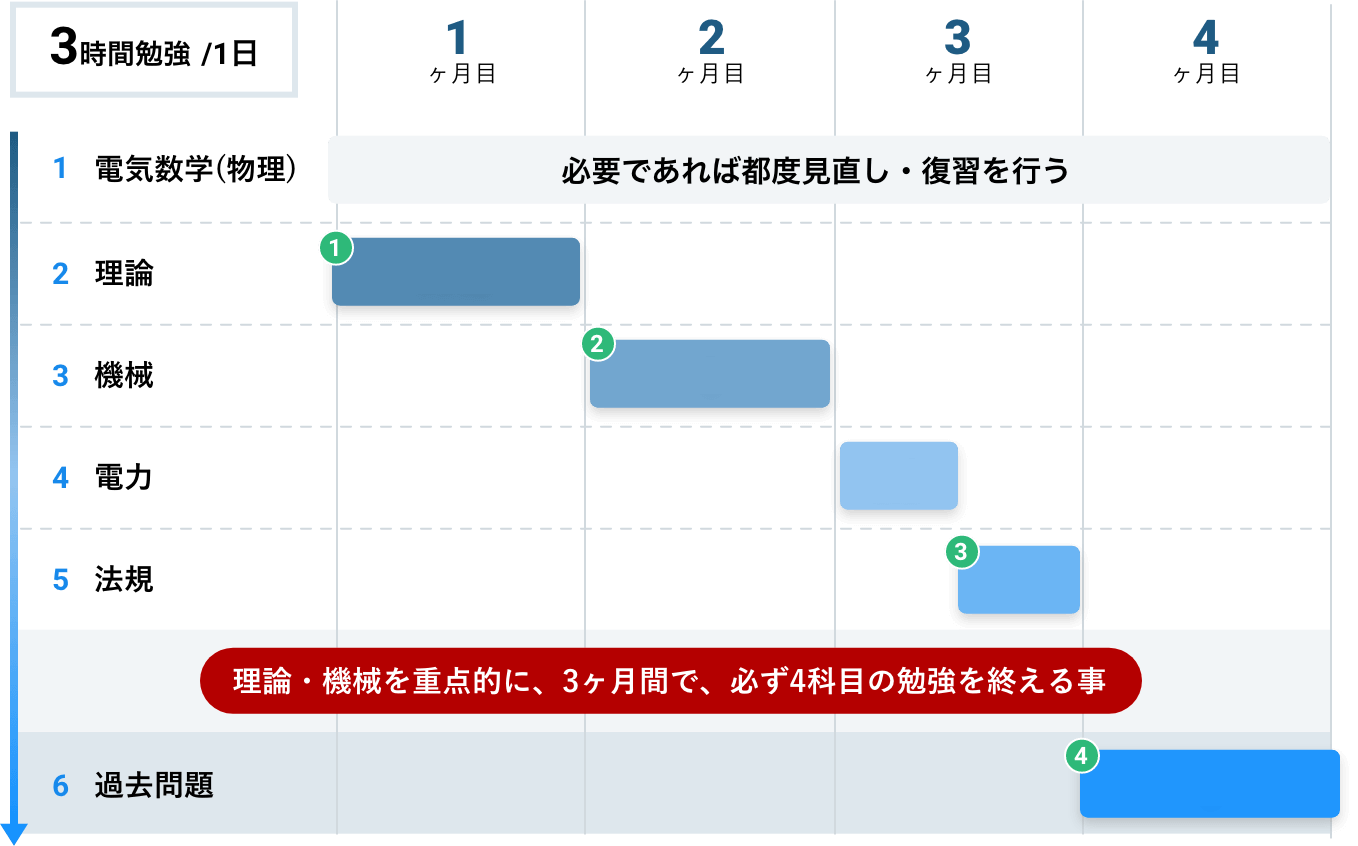

効率的な勉強をする理由電験三種合格に必要な勉強時間は一般的に1,000時間と言われています。SATでは500時間に減らす事を目標に教材が作られています。

電験三種の試験に合格するため重要なことは毎日継続して勉強を行い積み重ねていくことです。

試験を合格するには、ゴールまでの距離をはかり、着実に積み重ねていくことが非常に重要です。試験合格までに必要な勉強量を見積もり、試験日までの時間に合わせて均等に割り振りこなしていく必要があります。

| 1日 | 休日 | 1ヶ月 | |

| 10ヶ月で合格を目指す場合 | 3時間 | 5時間 | 106時間 |

| 20ヶ月で合格を目指す場合 | 1.5時間 | 2時間 | 49時間 |

上記はあくまで目安なので、効率よく勉強すれば、もう少し短い時間でも合格することができるでしょう。

正しい勉強方法と試験対策を理解することで500時間で合格することも可能となります。

ただし、毎日勉強することは大切です。

電験三種の勉強は休日にまとめてやすより、1日1時間でも毎日行い、休日は長めに(5時間以上)勉強する習慣をつけるといいでしょう。

効率的に学習するために 目指すは勉強時間500時間で合格。効率的な勉強の流れは以下の4つです。

電験三種の科目別の勉強は、以下の順序で取り掛かります。

1理論

4科目全ての基礎となる科目。ここが電験三種の始まりです。

| 試験ポイント | 公式だけでは回答できない問題が多い |

|---|---|

| 勉強ポイント | 本質を理解し、数をこなすことが重要 |

| 必要知識 | 計算問題を解く「数学」の知識が必要 |

2機械

最も出題範囲が広いため、必ず押さえて点数を取る。

| 試験ポイント | 四機の出題率は50~70% |

|---|---|

| 勉強ポイント | 正しい基礎の理解とその応用力 |

| 必要知識 | 応用問題に対応する「理論 / 数学」の知識が必要 |

3電力

最も合格率が高い科目。油断は禁物です。

| 試験ポイント | 年度により難易度は違う |

|---|---|

| 勉強ポイント | 計算と論説問題が鍵 |

| 必要知識 | 「理論 / 機械 / 数学」の知識が必要 |

4法規

最も暗記力が必要となる。効率よく量を覚えなければいけない

| 試験ポイント | 近年難化傾向にある |

|---|---|

| 勉強ポイント | その条文が必要な背景を考えて学習する |

| 必要知識 | 「理論 / 機械 / 電力 / 数学」の知識が必要 |

試験は上記の4科目あり、全てに合格すると電験三種の資格を得ることができます。

全ての科目で、中学・高校レベルの「数学・理科」を理解できていることが重要となります。

「理論」の試験では、直流回路や電磁力・静電気など、理科の知識や、計算式を使って答える数学の知識が必要となります。

しがたって、数学や理科が理解できていない場合は、まずはそこから取り掛かる必要があります。

科目別の具体的な勉強方法を以下で解説していきます。

しっかりと勉強方法と試験対策を理解して、最短で合格しましょう。

全体的なカリキュラム 理論が全ての基礎。時間をかけて基礎の本質を理解し、そこから応用・法規に移りましょう。

- 理論を時間をかけて理解する事

- 電力・機械は応用問題。基礎が出来ていれば効率よく学習出来る

- 法規は全てを終えた後に取り掛かる事

- 計算が苦手でも、知識問題・暗記問題で半分近い点数を取る事ができる

電験三種の国家試験は、なんといっても理論が全ての基礎となります。

電力や機械は、基礎をきちんと理解してしまえばその応用分野にすぎません。

したがって、電験三種の国家試験に最も効率的に合格するためには、最初に十分時間をかけて電気理論の本質を理解することです。

そのうえで、全科目を半年から1年以内に一通り学習して幅広い応用力を身に着け、最後に過去問題を学習して総仕上げをするのが効果的です。

あなたに合わせた学習スケジュール 焦りは禁物です。あなたの知識状態に合わせて4・6・12ヶ月のスケジュールで学習を進めましょう。

完全に電気の知識がない場合(四則演算はできるものとする)

- 電気や物理に苦手意識のある方

- 第二種電気工事士試験に合格されていない方

- 数学に苦手意識のある方

- 初めて受験される方

第一種・二種電気工事士試験に合格されている方。高校数学や物理が得意だった方。

- 大学 / 専門学校 / 工業高校で電気分野を勉強された方

- 一種電気工事士に合格した方

- 有線電気通信主任技術者に合格した方

- 翌年で電験三種合格の目標意識の高い方

- 物理が好きで得意な方

専門学校や大学で電気を専門に学習されていた方。

- 大学・専門学校・工業高校 在学中に電験三種試験を意識して勉強し、現在も電験三種試験合格の目標意識の極めて高い方。

- 第一種電気工事士合格翌年で当初から電験三種合格を目指している方

- 一年間かけてじっくり勉強するためには勉強の習慣化が必要不可欠。一日の勉強時間は最低2時間はほしいところ。

- 3か月かけて理論が60%程度の理解度になります。100%は目指さずに次の機械に移りましょう。

- 理論・機械・電力のある程度の学習が終わったら、復習も兼ねて理解が浅い分野を再学習しましょう。

- 過去問題 10年分を最低3回以上反復練習しましょう。

あまり難しい問題は解かないで、比較的簡単な問題を解きながら、自信を深めていく。

- 勉強の習慣化が必要不可欠。一日の勉強時間は最低2時間は確保して下さい。

- 理論を1か月で60%程度の理解度までもっていくこと。そうすれば機械はそこまで苦労せずに学習を進められます。

- 電力・法規は、講座と過去問を併用して学習をすすめて下さい。まず一周すると、どの学習が欠けているのか把握する事ができます。

- 過去問題 10年分を最低3回以上反復練習しましょう。

自力で解ける問題を確実に増やして行きましょう。

- 基礎知識がしっかりある状態からなので試しにいきなり過去問を解いて下さい。いきなり50%ぐらいの正解率であればそのまま 過去問だけの学習で合格を狙える可能性があります。

- 4科目全て過去問を解きながら講座と併用して進めるのが得策です。

- 短期間での暗記が必要になるため、睡眠時間の確保に十分気をつけて下さい。

- 過去問題 7年分を最低3回以上反復練習しましょう。

各科目を勉強しながら過去問題を解いても効果的です。

1.理論の学習ポイント 4科目の基礎となる部分なので、しっかりと理解することが合格への鍵

「理論」は4科目すべての基礎となる部分となります。

試験範囲が広く、覚える公式や理論が多いです。

ただし、理論に出てくる公式をすべて丸暗記するのはかなり難しいというのが事実です。

また本番の試験で出題されるものは応用問題がほとんどです。

これに対応するには一歩踏み込んだ理解と効率の良さが大切になってきます。

「理論=公式の暗記」と思っている方が多いのですがここが大きな落とし穴となります。

なんとか暗記に頼って運よく理論を合格しても機械・電力で合格できない方が多いのはこれが理由と思われます。

理解するためには参考書を読み込むような勉強方法は効率が悪いと言わざるを得ません。

最も重要な土台。計算問題と知識問題を何度も反復して覚える。

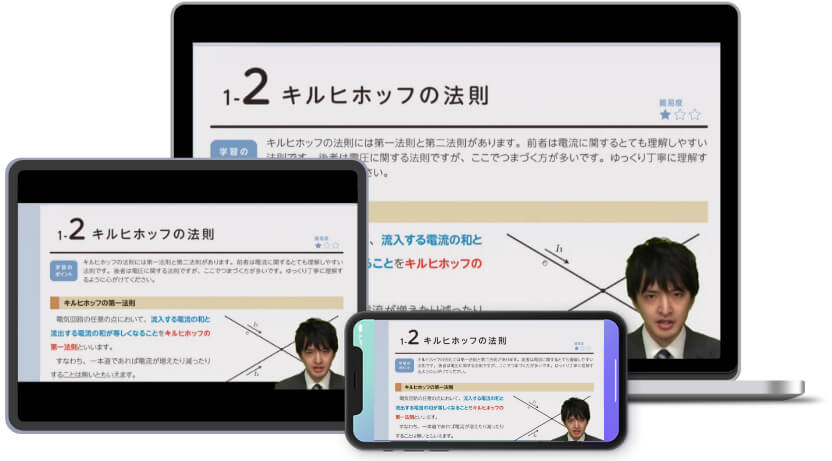

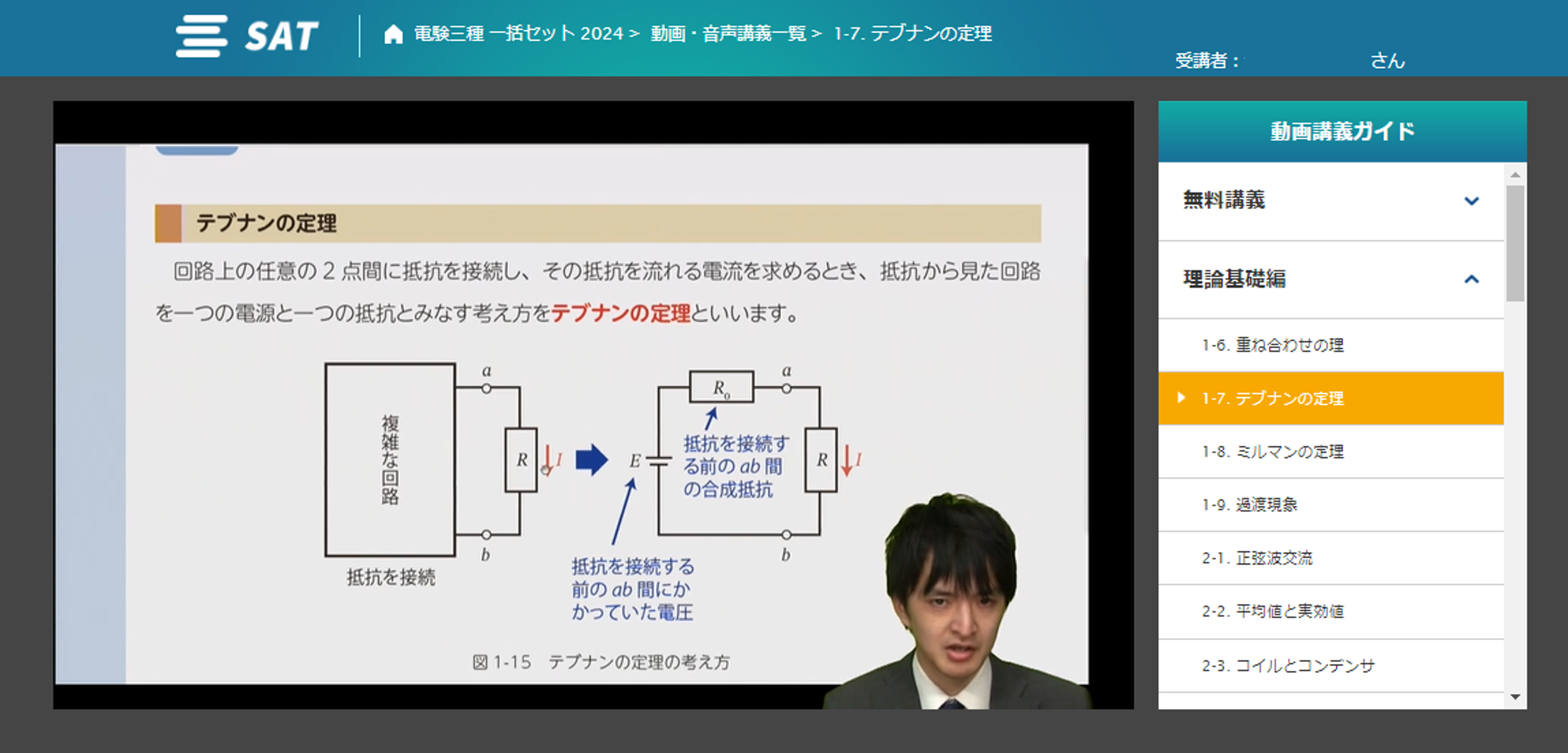

SAT教材ではこう勉強する

- 知識問題は「移動中・休憩中などの隙間時間に講座動画」で効率よく

- 計算問題は「自宅にいる時に集中して」問題を解く

- 計算が苦手な方へ「数学」の科目もご用意

SAT電験三種講座では、特に知識問題の割合が高い法規の科目については「聴く勉強」を念頭に置いて講座を作成しています。

「腰を据えて勉強する時間が取れない!」という方でも、状況に応じた最適な勉強方法を提案します。

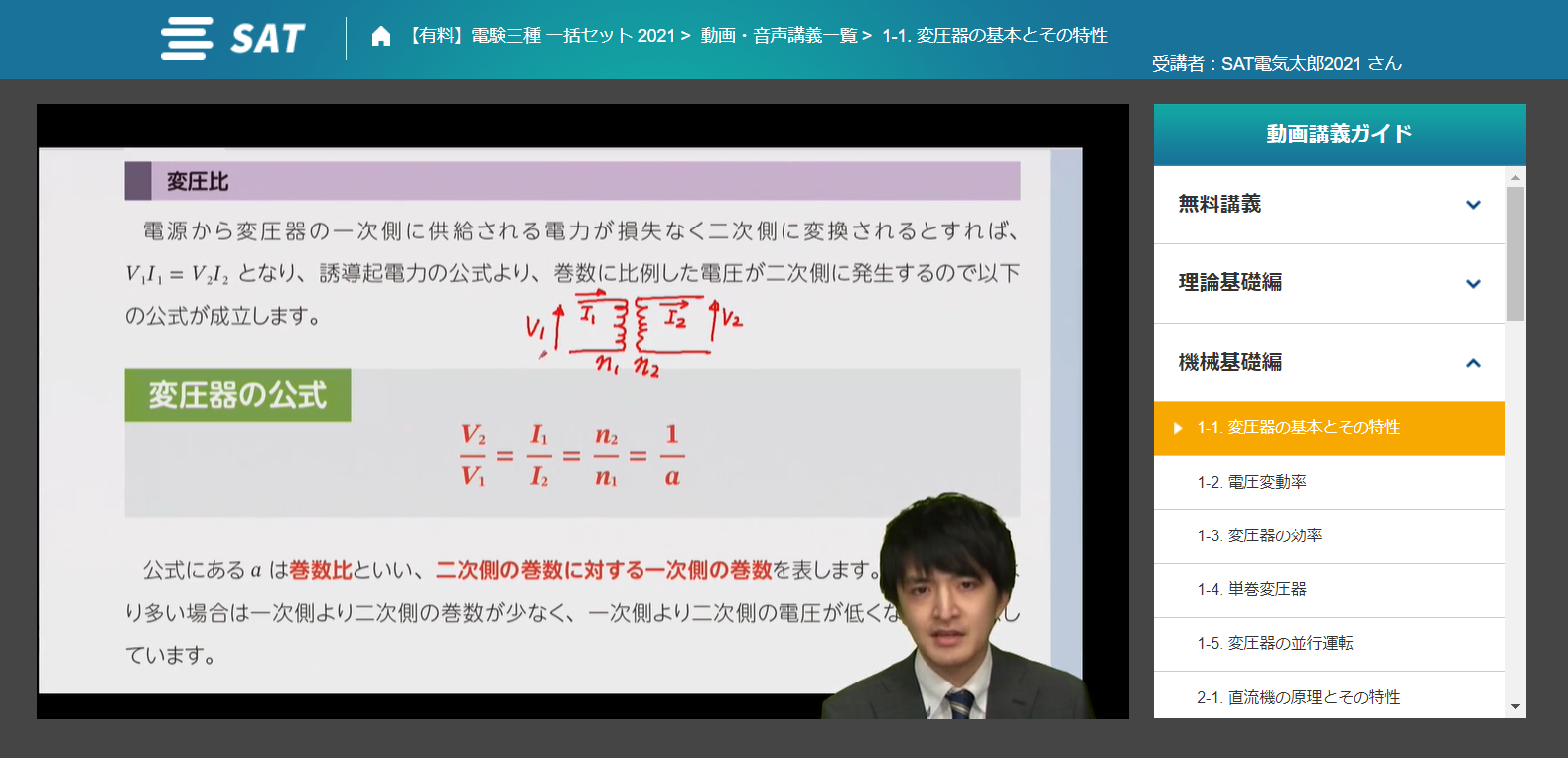

2.機械の学習ポイント 四機など過去問で出題率が高い分野から理解する事。ここで点数を確実に取りましょう。

「機械」は4科目の中で最も出題範囲が広く、理論の応用科目となります。

電気物理以外の物理学など専門知識も含まれるため、最も難しい科目と言われています。

しかし、機械を理解してしまえば「電力」「法規」が非常に楽になります。

勉強する上で抑えておきたいポイントは、「四機」です。

過去の出題では、四機(変圧器・誘導機・直流機・同期機)の分野で出題率50~70%を占めています。

つまり、まずは四機を集中して勉強していくことで点数を確保することができます。

四機の理解・応用を徹底的にやりこむ

機械は範囲が広いため市販参考書も分厚くなりがちです。

過去10年で1 ~ 2問しかでないような問題に労力を割くのが効率が悪いことはわかると思います。

つまり取捨選択が必要となり、それが出来る程の基礎の理解が必要になります。

SAT教材ではこう勉強する

- イラストやグラフを用いて、イメージとして覚える

- 5年分の過去問題対策もSAT教材一つで勉強できます

- 試験に出やすい傾向のある問題を集中的に勉強する

参考書はすべてを網羅しなくてはいけないので根本的に合格への近道とはなりえないのです。

必要なのは基礎の正しい理解とそれにともなう応用力です。

あとは過去問を参考に、出題率の高い順に勉強していけば、確実に点数を取れるようになります。

3.電力の学習ポイント 「理論」の基礎を勉強すると合格しやすい。4科目の中で最も合格しやすい科目です。

電力に出てくる機器はイメージしやすく、苦手意識が生まれにくいのも一つの要因です。

しっかり理論を理解していることが前提ですが、出題範囲が狭いためすぐに点数を取れるようになります。

ただし、近年合格率にばらつきがあることからもわかるように年度により難易度に差があります。

油断してあいまいな知識で挑むとまったく歯が立たないこともあるかもしれません。

論説問題の割合の多さからも知らないと解けない類の問題も多いのです。

そのため基礎的なイメージが重要になり、苦手にならないような勉強が必要です。

知識問題が約6割。仕組みや役割を理解することが電力攻略の一歩です

勉強をするときは発電・変電・送電・配電のそれぞれの仕組みや、設備の違いをしっかりと理解しましょう。

問題の出題割合は、計算問題が約4割、論説問題が約6割となります。

国家的なエネルギー政策によっても出題が左右されることが多く、自然エネルギーに関する問題が良く出る傾向がありますので、しっかりとイメージできるようにしておくと良いです。

SAT教材ではこう勉強する

- 「覚える」のではなく、仕組み・役割を理解する

- まずは講義動画を見るだけで、全体が理解できるように作られています。

- 理論と機械を理解した上で進めると効率が良い

4.法規の学習ポイント 暗記力が鍵となる科目。大切なポイントを効率よく暗記していきましょう。

法規は最も暗記に頼る割合が高い科目ですが、これも嫌々暗記していては辛いだけです。

法律というのは、その文言が作られるに至った理由が必ずあります。

何故そのような条項が作られたのかを考えながら勉強するようにしてください。

また、計算問題も理論さえ分かっていれば計算式自体は小学生でもできる計算式であることすらあります。

法律の文言は知らないと分かりませんが、人間というのは何回か読んだことがあれば、何となくでも覚えているものです。

過去問に目を通し、出題された条文をインターネットで検索し、どのように規定されているかを読んで答えを求める。

この勉強法で大丈夫です。やればやるだけ点数がとれる科目です。

法規は暗記が多い。何度もテストを繰り返して理解度を確認しましょう。

法規は暗記に頼らざるを得ない面があります。

しかし、法規をやみくもにただただ暗記しても効率が悪いです。 ポイントは「その法規がなぜ必要なのか」「どういった点が問われるのか」と言うような根底にある部分を理解する事が法規勉強の近道になります。

SAT教材ではこう勉強する

- 「ただの暗記ではなく「なぜそうなのか」に重点を置くことで理解力UP。

- 確認問題機能を使って、理解度を確かめながら学習を進める

3年間で全科目合格を目指しましょう 電験三種は取得難易度の高い資格だが、高収入が期待できる

電気主任技術者は電気設備の保安監督者として従事できる資格で、電気工作物の電圧により第一種~第三種に分類されます。

電験三種で取り扱うことができるのは5万ボルト未満の事業用電気工作物に限られますが、電気保安業務においては需要の高い資格です。

電験三種試験の合格率は1割前後と低めの状況ですが、科目別合格制度があるため、3年間で全科目に合格できれば問題ありません。また2022年度からは試験が年に2回に増えたので、以前よりチャンスが多くなっています。

電験三種は比較的高い収入が得られます。さらに年収を上げたい場合は、上位資格である電験二種、電験一種の取得を目指しましょう。