フルハーネス特別教育(フルハーネス型墜落制止用器具特別教育)は、高所作業を行う際に使用する墜落防止器具の使用方法や注意点などを学ぶ講習です。

現在では、6.75m以上の高さで作業する場合や、2mを超える場所で安全対策が取れない場合などは、フルハーネスの着用が法令で義務化されています。

この記事では、フルハーネス特別教育を実施している講習機関や団体を全国の各地方ごとにまとめています。また、いつでもどこでも受講可能なWeb講座についても紹介しています。

フルハーネス特別教育とは

まずはフルハーネスについてや特別教育の概要を紹介します。

フルハーネスとは

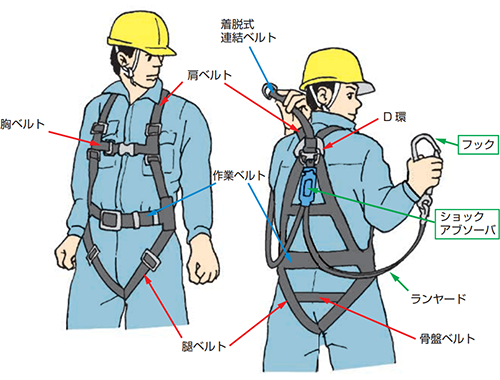

フルハーネスとは、ハーネス型の墜落制止用器具のことを言います。少し前までは単に「安全帯」とだけ呼ばれていましたが、法改正により「墜落制止用器具」と変更になりました。

以前は「胴ベルト型安全帯」が主流でしたが、これも法改正により6.75m(建設業においては5m以下)の高さのみ使用可能という決まりになりました。また規格についてもより安全性の高い新しい規格が採用され、旧規格のものは使用できなくなりました。

フルハーネス特別教育は学科と実技の講習がある

フルハーネスの講習は以下のように学科と実技のカリキュラムで構成されています。

フルハーネス特別教育 カリキュラム

<学科 合計4.5時間>

作業に関する知識(1時間)

フルハーネス型墜落制止用器具に関する知識(2時間)

労働災害の防止に関する知識(1時間)

関係法令(0.5時間)

<実技 1.5時間>

フルハーネス型墜落制止用器具の使用方法(1.5時間)

各科目に対して最低の受講時間が定められており、合計の最低実施時間も決められています。

具体的には、学科が4.5時間以上、実技が1.5時間以上で、合計で6時間以上です。ここで紹介する講習機関では、全て上記の時間以上の講習を行っています。

なお、これらの機関の中には一定の実務経験がある方向けに、一部科目を免除して講習を行っている機関もあります。

フルハーネス特別教育が受講できる全国の機関

それでは、フルハーネス特別教育が受講できる全国の団体や協会を各地方ごとにをご紹介します。

記載している団体や機関によっては、事前予約式の講習会ものの他に出張講習形式で行っている機関もあります。また機関によっては学科講習のみを実施しているところもあります。

開催形式や日時等の詳細は、リンク先よりご確認ください。

【北海道・東北地方で受講する】フルハーネス特別教育の講習機関

北海道・東北地方では、主に以下の講習機関でフルハーネス特別教育を開催しています。詳細の情報はリンク先よりご確認ください。

| No. |

【北海道地方】フルハーネス特別教育を開催するおもな講習機関 |

|---|---|

| 1 | 中央労働災害防止協会 北海道安全衛生サービスセンター(北海道) |

| 2 | 札幌クレーン特殊学校(北海道) |

| 3 | ボイラ・クレーン安全協会 青森事務所(青森県) |

| 4 | 公益社団法人岩手労働基準協会(岩手県) |

| 5 | 建設業労働災害防止協会 宮城県支部(宮城県) |

| 6 | 富久山産業機械講習所(福島県) |

| 7 | 東北安全技能研修センター (東北全域/出張講習) |

【関東地方で受講する】フルハーネス特別教育の講習機関

関東地方では、主に以下の講習機関でフルハーネス特別教育を開催しています。詳細の情報はリンク先よりご確認ください。

| No. |

【関東地方】フルハーネス特別教育を開催するおもな講習機関 |

|---|---|

| 1 | 東京クレーン学校(東京都) |

| 2 | 一般社団法人 労働技能講習協会(東京都) |

| 3 | 株式会社 東京技能講習協会(東京都) |

| 4 | 建設業労働災害防止協会 神奈川支部(神奈川県) |

| 5 | NKC能力開発センター(神奈川県) |

| 6 | 一般財団法人 江南クレーン教習所(埼玉県) |

| 7 | 一般社団法人 千葉労働基準協会(千葉県) |

| 8 | 株式会社ぐんま安全教育センター(群馬県) |

| 9 | 茨城県大宮自動車教習所(茨城県) |

| 10 | 那須クレーン教習所(栃木県) |

【中部地方で受講する】フルハーネス特別教育の講習機関

中部地方では、主に以下の講習機関でフルハーネス特別教育を開催しています。詳細の情報はリンク先よりご確認ください。

| No. |

【中部地方】フルハーネス特別教育を開催するおもな講習機関 |

|---|---|

| 1 | 公益社団法人 愛知労働基準協会(愛知県) |

| 2 | 一般社団法人 名古屋南労働基準協会(愛知県) |

| 3 | 東海安全教習センター(愛知県) |

| 4 | 公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会(静岡県) |

| 5 | 一般社団法人 中部労働技能教習センター(長野県) |

| 6 | 那加クレーンセンター(岐阜県) |

| 7 | 富山県労働基準協会(富山県) |

| 8 | 一般社団法人 石川県労働基準協会連合会(石川県) |

【近畿地方で受講する】フルハーネス特別教育の講習機関

近畿地方では、主に以下の講習機関でフルハーネス特別教育を開催しています。詳細の情報はリンク先よりご確認ください。

| No. |

【近畿地方】フルハーネス特別教育を開催するおもな講習機関 |

|---|---|

| 1 | 大阪府職業能力開発協会(大阪府) |

| 2 | 大阪特殊自動車学校(大阪府) |

| 3 | 一般社団法人 近畿建築業協会(大阪府) |

| 4 | 建設業労働災害防止協会 兵庫県支部(兵庫県) |

| 5 | 尼崎ドライブスクール 資格講習センター(兵庫県) |

| 6 | 京都府板金工業組合(京都府) |

| 7 | 一般社団法人 奈良県建設業協会(奈良県) |

| 8 | 関中建設技術センター(滋賀県) |

| 9 | 小林プラント工業株式会社 和歌山技能教習センター(和歌山県) |

【中国・四国地方で受講する】フルハーネス特別教育の講習機関

中国・四国地方では、主に以下の講習機関でフルハーネス特別教育を開催しています。詳細の情報はリンク先よりご確認ください。

| No. |

【中国・四国地方】フルハーネス特別教育を開催するおもな講習機関 |

|---|---|

| 1 | テクノ自動車学校(広島県) |

| 2 | 中災防 中国四国安全衛生サービスセンター(広島県) |

| 3 | 免キラ☆ワークスクール(岡山県) |

| 4 | 建設業労働災害防止協会 鳥取県支部(鳥取県) |

| 5 | 一般社団法人香川労働基準協会(香川県) |

| 6 | 公益社団法人 愛媛労働基準協会(愛媛県) |

| 7 | 徳島中央自動車教習所(徳島県) |

【九州・沖縄地方で受講する】フルハーネス特別教育の講習機関

九州・沖縄地方では、主に以下の講習機関でフルハーネス特別教育を開催しています。詳細の情報はリンク先よりご確認ください。

| No. |

【九州・沖縄地方】フルハーネス特別教育を開催するおもな講習機関 |

|---|---|

| 1 | 一般社団法人 福岡経営者労働福祉協会(福岡県) |

| 2 | 株式会社 福岡技能講習センター(福岡県) |

| 3 | 一般社団法人 佐賀県労働基準協会(佐賀県) |

| 4 | 長崎クレーン学校(長崎県) |

| 5 | 一般社団法人 熊本県労働基準協会(熊本県) |

| 6 | 公益社団法人 鹿児島県労働基準協会(鹿児島県) |

| 7 | サポートセンター名護(沖縄県) |

フルハーネス特別教育はWeb(オンライン)でも受講できる!

ここまで講習会や出張講習を行っている機関や団体を紹介してきましたが、実はフルハーネスはWeb(オンライン)上でも受講することが可能です。

ここでは通信教育SATの「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を例に紹介してきます。

いつでもどこでも受講ができる

対面式の講習会は、毎日のように開催している訳ではありません。団体によっては年に数回といったところもあります。ですので、早く受講したいのに講習開催日がかなり先になってしまうケースもあります。

また講習会には定員が定められているので、都合のいい日の講習が既に満員になっていて受講できないといったこともあるでしょう。

SATのオンライン講習は、収録された講義動画を視聴して学習をしていきます。動画はPCやスマートフォン、タブレット端末で視聴するので、そもそも定員というものがありません。

また時間帯や場所を問わず、インターネットが接続できる環境であればいつでもどこでも受講可能です。

顔認証システムで受講をしっかり担保

SATのフルハーネス特別教育では、受講者がしっかりと受講をできているかを確認するために、端末のカメラ(Webカメラ)を利用しています。このシステムは労働局も確認済みですので、安心してご利用いただけます。

PCの場合はノートパソコンに付属のカメラやUSB等で接続して使用するWebカメラがご利用いただけます。スマートフォンやタブレット端末の場合は、端末についているフロントカメラがご利用いただけます。

修了証はアプリとプラスチックカードの二種類から選択可能

特別教育や安全衛生教育では、受講完了後に修了証を受け取ることができます。SATではスマートフォンのアプリとプラスチックカードの二種類の修了証を用意しています。

スマートフォンの修了証は、SATで受講した特別教育や安全衛生教育を一括でまとめることができます。カードを何枚も持ち歩く必要がないので、管理がしやすく便利です。またアプリ版修了証は受講完了後すぐに受け取ることができます。

プラスチックカードの修了証は受講完了後5営業日以内に発送されます。ただし同時に申し込みされた方が他にいる場合は、申し込みをされた方全ての方が受講完了次第の発送になりますのでご注意ください。

実技科目は対面の実施が必要

フルハーネス特別教育には実技がありますが、こちらはオンラインではなく各事業所様において「実技実施責任者(経験者)」の方のもと対面で実施するようにしてください。

先ほども解説した通り、実技の実施時間は最低1.5時間以上と定められていますので、しっかり守るようにして下さい。

なおSATでは実技講習用に様々な業種に対応する参考動画があります。講座をご購入いただいた方全員に付属しますので、こちらもよければご利用ください。

フルハーネス特別教育を受講しよう

ここまで、フルハーネス特別教育の講習機関やオンラインでの受講について解説してきました。

講習機関は全国にたくさんありますので、最寄りの講習機関に受講の申し込みを行うと良いでしょう。

しかし、講習実施日と予定が合わないことや、既に満員になっている場合もあります。そういった場合はオンラインでの講座が便利です。

なおオンライン講座を受講される場合は、実技科目に関しては対面のもと実施するようにお願いいたします。

オンライン講座はインターネット環境さえあればいつでもどこでも受講できるのが強みです。

フルハーネス特別教育を受講予定の方は、オンライン講座をぜひご検討ください。