2級電気工事施工管理技士は、難易度の低い試験ではありませんが、ポイントを押さえて試験勉強を継続することで合格できる力は身に付きます。

勉強方法としては、過去問を用いた勉強が有効なので、過去問をできる限り解き直して自分の知識の幅を増やしましょう。

そこで今回は、2級電気工事施工管理技士の過去問について解説していきます。過去問題の解説も行っていますので、確認しておいてください。

目次

2級電気工事施工管理技士の試験対策は過去問を押さえよう

まず、2級電気工事施工管理技士の試験対策について解説します。

闇雲に勉強しても合格できないのは事実です。 試験で出題される内容や出題数、試験の傾向についての情報を集めてください。また試験に有効な勉強方法について把握しておきましょう。

最短の合格を目指すうえで1番効率的なのが「過去問を押さえる」ことです。 過去問を解くことで2級電気工事施工管理技士の出題数や選択問題の数、何より試験の傾向を知ることができます。

過去問を早い段階で解始め、試験問題の型に慣れておきましょう。

ちなみにですが、参考書を淡々と読み進め、内容を丸暗記してから過去問を解く勉強方法は逆効果です。

なぜなら暗記したことをすぐに忘れてしまいますし、勉強のモチベーションを維持することができません。

よっぽど暗記に自信があるといった人以外は、暗記から着手することはやめておきましょう。

また、過去問を解き進める勉強法にもいくつかポイントがあるので、次の項目を確認しながら解き進めてください。

| No | 詳細 |

|---|---|

| 1 | 最初は解答を見ながらでもいいので解き進める |

| 2 | 3~5年分解くと似たような問題が出題されるため、わかる問題は自力で解く |

| 3 | 過去10年分の問題を解き、解答を見ながらわからない問題を克服する |

| 4 | もう一度過去10年分の問題を解く。今度は解答を見ずに自力で解く |

| 5 | 不正解の部分を確認し、苦手な問題を克服する |

基本的にはこの5つの順序を守って勉強することがおすすめです。

イメージとしては、「解ける問題を増やす勉強」を最初に行い、「解けない問題を減らす勉強」を終盤に行うといった感じです。

これを繰り返すことで2級電気工事施工管理技士に合格できるだけの力は必ず身に付きます。

次のセクションで紹介する2級電気工事施工管理技士の出題数や科目の概要について把握しながら、勉強のイメージを確立していきましょう。

2級電気工事施工管理技士ではどんな問題が出題される?

続いては、2級電気工事施工管理技士の試験では、どういった問題が出題されるのかを解説します。

第一次検定と第二次検定に分けて、それぞれの出題数や科目の概要、問題形式について確認してください。

それぞれの試験科目と出題数については、おおよそ次のとおりです。なお試験実施年度により若干の出題数や必要回答数が前後する可能性があります。

■第一次検定

| 分野 | 出題数 | 必要解答数 |

|---|---|---|

| 電気理論 | 4問 | 4問 |

| 電気工学 | 6問 | 4問 |

| 電気設備 | 19問 | 10問 |

| 関連分野 | 6問 | 3問 |

| 施工管理法(能力問題) | 5問 | 5問 |

| 施工管理法 | 10問 | 6問 |

| 法規 | 12問 | 8問 |

| 合計 | 62問 | 40問 |

■第二次検定

| 問題番号 | 出題区分 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 問題1 | 施工記述問題 | 安全管理・工程管理など | 必須問題 |

| 問題2 | 施工全般 | 語句の説明、機器の名称・機能 | |

| 問題3 | 施工全般 | 用語の説明 | |

| 問題4 | 施工全般 | 計算問題(電気関連) | |

| 問題5 | 法規 | 建設業法・労働安全衛生法、電気工事士法 | |

上記が2級電気工事施工管理技士の出題範囲です。第一次検定の出題範囲がかなり広いため、最初は少しずつ問題に慣れていきましょう。

施工管理技士 受験資格変更について

令和6年度から電気施工管理技士の受験資格が大きく変更されました。

2級の場合は、第一次検定は満17歳以上(試験実施年度)であれば誰でも受験できます。第二次検定に関しては、第一次検定合格後に実務経験を3年以上積む必要があります。

2級電気工事施工管理技士【第一次検定】の問題例と解説

ここでは、2級電気工事施工管理技士の第一次検定の問題と解説をいくつか紹介します。 いずれも過去に出題された問題なので、是非挑戦してみましょう。

問1.強磁性体に該当する物質として、適当なものはどれか。

1.ニッケル

2.アルミニウム

3.銀

4.銅

引用:平成29年度問題

解答.1

解説

強磁性体を簡単に説明すると、「磁石にくっつく金属のこと」をいいます。 代表的な強磁性体として、鉄、コバルト、ニッケルなどが該当します。

よって、1が正解です。

問2.送配電設備における力率改善の効果に関する記述として、不適当なものはどれか。

1.配電容量に余裕ができる

2.系統の電圧変動を抑制できる

3.短絡電流を軽減できる

4.送電損失を軽減できる

引用:平成30年度後期1

解答.3

解説

1:適当です。配電容量に余裕が生まれます。

2:適当です。力率改善をすることで電圧変動を抑制できます。

3:不適当です。力率改善と短絡電流は関係がありません。 4:適当です。力率改善をすると電圧降下を抑制できるため、電力損失も軽減します。

問3.誘導灯に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。

1.誘導灯には、非常電源を附置すること。

2.電源の開閉器には、誘導灯用のものである旨を表示すること。

3.屋内の直通階段の踊場に設けるものは、避難口誘導灯とすること

4.避難口誘導灯は、表面口の縦寸法および表示面の明るさでA級、B級、C級に区分されている。

引用:平成30年度後期2

解答.3

解説

1:適当です。誘導灯には、停電時にも対応できるように非常電源を附置します。

2:適当です。電源の開閉器には、誘導灯用のものである旨を表示します。

3:不適当です。この場合、屋内の直通階段の踊場に設けるのは、通路誘導灯になります。避難口誘導灯ではありません。 4:適当です。記載どおり、A級B級C級に区分されます。基準としては、人が行き来する数で決定します。

2級電気工事施工管理技士【第二次検定】の問題と解答例

続いて、2級電気工事施工管理技士の第二次検定の問題と解答例についていくつか紹介します。 解答の仕方が第一次検定と異なり記述式のため、解答例を見ながら書き方を確認してください。

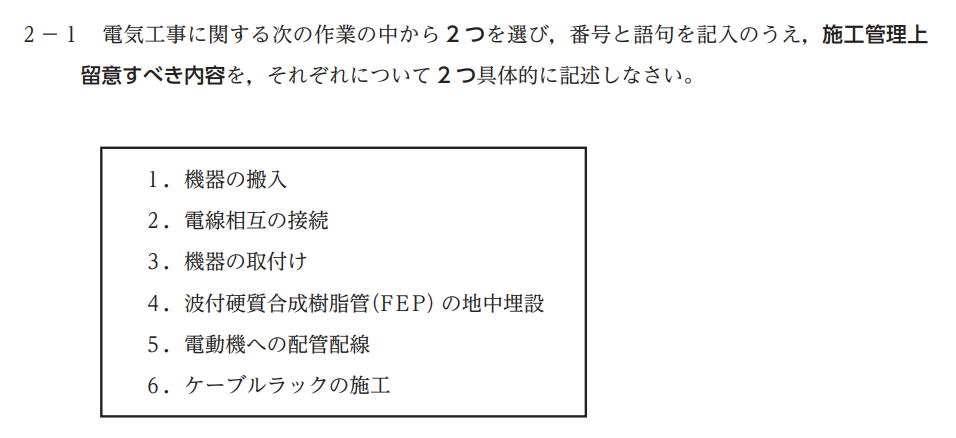

【問題例1】  引用:2級電気工事施工管理技術検定(令和元年度 実地試験2-1)

引用:2級電気工事施工管理技術検定(令和元年度 実地試験2-1)

解答例

| 番号 | 4 | 作業 | 波付硬質合成樹脂管(FEP)の地中埋設 | |

|---|---|---|---|---|

| 内容1 | 管路の太さの寸法として、ケーブルの引入れや引抜きを簡単に行えるものを選ぶ。 | |||

| 内容2 | 管に障害を加えないため、堀削溝の底部はがれきや石を取り除いて、良質な土または砂を均一に敷く | |||

| 番号 | 5 | 作業 | 電動機への配管配線 | |

| 内容1 | 2種金属製可とう電線管での接続とし、屋外の場合は、ビニル被覆金属製可とう電線管を使用する。 また、接続の際には十分な長さとたわみをとる |

|||

| 内容2 | 常時、床に湿気がある可能性が高い場所は、上部から立上げ配管をしたほうがよい。 | |||

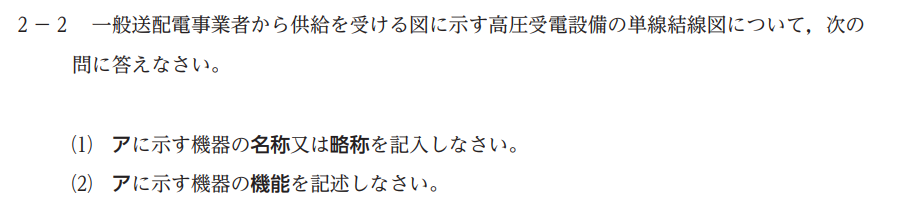

【問題例2】

引用:2級電気工事施工管理技術検定(令和元年度 実地試験2-2)

解答例

| 1 | 名称または略称直列リアクトル |

|---|---|

| 2 | 機能高圧進相コンデンサの影響によって生じる高調波電流による障害の防止、 コンデンサ回路を開閉することによって発生する突入電流を抑制する働きを持つ。 |

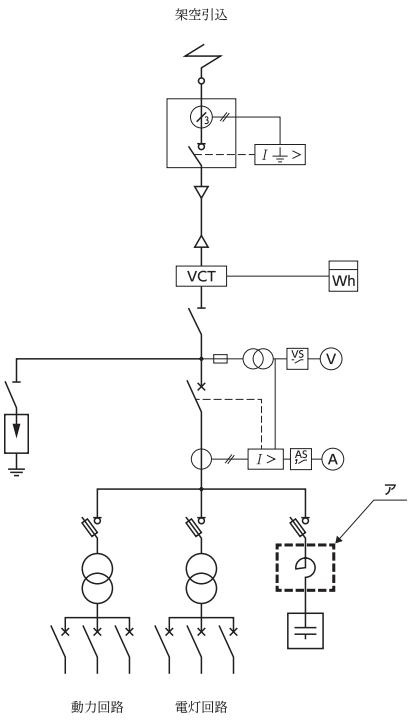

【問題例3】

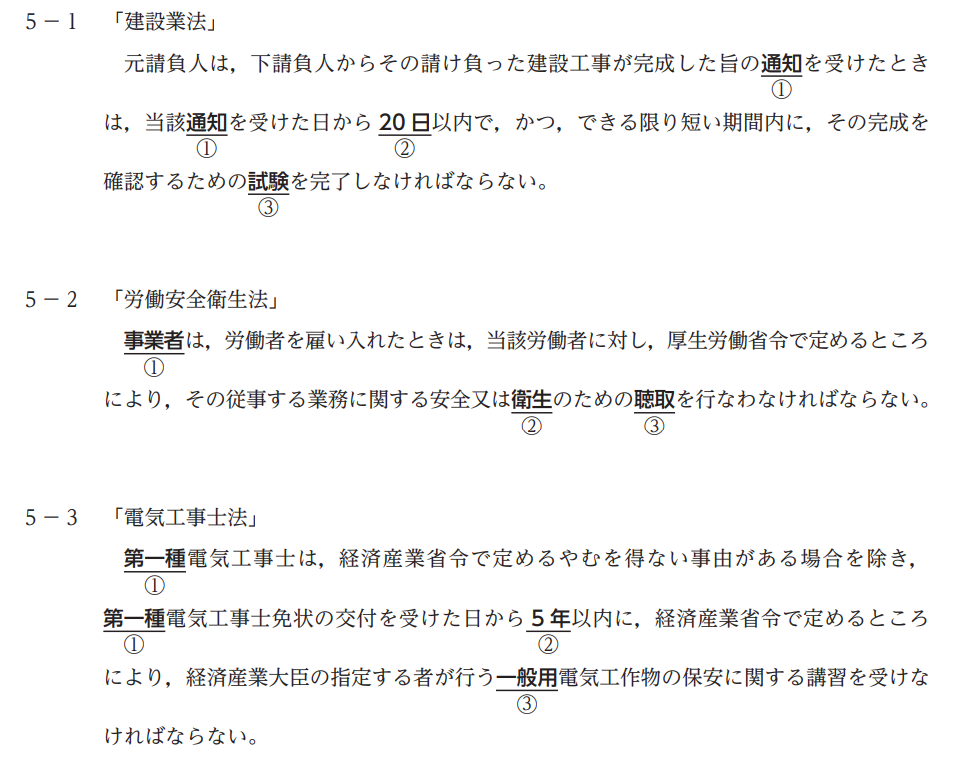

引用:2級電気工事施工管理技術検定(令和元年度 実地試験 問5)

| 5-1 | 番号 | 3 | 誤った語句 | 試験 | 正しい語句 | 検査 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5-2 | 番号 | 3 | 誤った語句 | 聴取 | 正しい語句 | 教育 |

| 5-3 | 番号 | 3 | 誤った語句 | 一般用 | 正しい語句 | 自家用 |

これらが、2級電気工事施工管理技士の第二次検定で出題される問題です。上記の一部問題を見てわかるとおり、選択問題とは違って自分の知識・応用力・深い理解度が重要です。

基本的な対策としては、過去問を何度も解きながら少しずつ正答率を高めていきましょう。

また、試験の記述スペースは特別広くありません。

文字数にも限りがあるので、コンパクトにわかりやすく記述するのが合格のポイントです。

さらに過去問題集を何度も解き、どのような書き方が適切なのか理解できるようになるのも大切です。

2級電気工事施工管理技士の試験対策方法をおさらい

今回の記事では、2級電気工事施工管理技士の過去問を解説・紹介しました。

記事の内容について簡単にまとめます。

| No | 詳細 |

|---|---|

| 1 | 2級電気工事施工管理技士の試験対策は「過去問を押さえる」 ⇒問題の出題数、出題内容、試験の傾向を把握できる |

| 2 | 試験は「第一次検定」と「第二次検定」の2種類がある ⇒第一次検定の出題範囲がかなり広いため、まずは第一次検定から攻略する |

| 3 | 第一次検定の1問あたりの難易度は高くない ⇒基本的なことをつかんでいれば解ける問題が多いため、過去問で対策する |

| 4 | 第二次検定では、自分の知識がもっとも重要になる ⇒記述スペースが広くないため、問題の要点をわかりやすくコンパクトに記述する |

| 5 | 問題集は図やイラストを使用していて過去問も記載していること ⇒テキストだけでは覚えにくいので、カラーイラストや写真、図表を活用している問題集がおすすめ。また、過去問が載っていると出題傾向をつかみやすいといえるでしょう。 |

2級電気工事施工管理技士は難易度の低い試験ではありませんが、決して合格できない試験ではありません。

この記事で紹介した、試験の出題科目と出題数、試験の形式などを参考にして、2級電気工事施工管理技士の過去問に挑戦していきましょう。