令和元年から新たな国家資格として、「電気通信工事施工管理技士」を認定する試験が始まりました。始まって数年間経過しましたが、どのような試験なのかよくわからない方も多いかもしれません。

通信工事に関する仕事をしたいなら、この資格はぜひ目指していただきたいものです。本記事では試験の内容や合格基準などについて、解説していきます。

目次

電気通信工事施工管理技士とは?

電気通信工事施工管理技士は、ネットワーク工事や無線通信工事といった「電気通信工事」に関する資格です。

インターネットの普及と高速化に伴い電気通信工事の需要は増えているので、今後に期待できる資格の1つです。

これらの工事には、全体の管理・監督を行う技術者が必要です。電気通信工事施工管理技士になることで、工事の際に配置が義務づけられている「主任技術者」や「監理技術者」に従事できます。

このため、貴重な人材として扱われることも期待できます。資格は1級と2級に分かれています。それぞれの違いも含めて、解説します。

電気通信工事施工管理技士の仕事

電気通信工事施工管理技士になると、電気通信工事の仕事そのものはもちろん、工事の計画や管理を行う仕事も任されます。このため工事のリーダーとしての仕事ができることが大きな特徴です。

2級に合格した方は電気通信工事で必要な主任技術者に、1級に合格した方は主任技術者や監理技術者として従事できます。

監理技術者は4,500万円以上(※令和5年時の金額)の工事で配置が義務づけられていますから、より大規模な工事を指揮できることがわかります。

電気通信工事施工管理技士の年収

電気通信工事施工管理技士は新しい資格ですが、施工管理技士の一般的な年収は400〜600万円と言われており、ほぼ同等の年収と考えられます。

電気通信工事施工管理技士は職場において、リーダー的な立場となる職種です。このため、実力しだいで上記よりも高い年収が期待できます。

ただし2級と1級が分かれている資格ですので、他の施工管理技士系の資格の傾向を見る限り1級の方が年収が高い傾向になっていくかと思われます。

電気通信工事施工管理技士試験の合格基準

電気通信工事施工管理技士試験の合格基準は、どのようになっているのでしょうか。ここでは合格基準と合格率を取り上げ、説明していきます。

合格基準

合格基準は1級・2級ともに、以下のとおりです。正答率60%以上が合格の基準です。

| 科目 | 1級 | 2級 |

|---|---|---|

| 第一次検定(学科) | 60問中36問以上正解 | 40問中24問以上正解 |

| 第二次検定(実地) | 60%以上 | 60%以上 |

合格基準は試験の実施状況などにより、変更される可能性はあります。しかし、これから合格をめざす方は、最低でも6割正解できるように学習を進めると安心です。

とりわけ第二次検定は記述式ですから、選択肢をヒントにできません。このため、より知識を確かにしたうえで試験にのぞむことが求められます。

合格率

令和5年(2023)年度について、1級の合格率は以下のとおりです。

| 2023年度(令和5年度) 1級電気通信施工管理技士 合格率 | |||

|---|---|---|---|

| 試験の種類 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 第一次検定 | 6,073人 | 3,108人 | 51.2% |

| 第二次検定 | 5,783人 | 2,138人 | 37.0% |

同様に、令和5年(2023)年度の2級の合格率は以下のとおりです。

| 2023年度(令和5年度) 2級電気通信施工管理技士 合格率 | |||

|---|---|---|---|

| 試験の種類 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 第一次検定(後期) | 2,782人 | 1,666人 | 59.9% |

| 第二次検定 | 3,549人 | 1,290人 | 36.3% |

この数字を見ると、一見合格しやすい資格のように見えます。しかし、後で解説するとおり電気通信工事施工管理技士試験には受験資格が定められているので注意が必要です。

受験資格が定められているということは、電気通信工事のプロばかりが受験することを意味します。

電気通信工事施工管理技士試験は、プロが受験しても半分以上は落ちてしまう試験というわけです。そのため、決して簡単な試験ではなく、むしろ厳しい試験といえるでしょう。

電気通信工事施工管理技士試験の概要

電気通信工事施工管理技士の試験には、受験資格があります。ここではどのような方が出願できるか、また試験の内容について解説します。

受験資格(令和6年度改正)

電気通信施工管理技士も含めて、施工管理技士の受験資格は令和6年度以降改正することになりました。

1級電気通信工事施工管理技士の受験資格

1級電気通信工事施工管理技士の2024年度以降の受験資格は以下のとおりです。

| 第一次検定 | 第二次検定 |

|---|---|

| 19歳以上 (試験実施年度末において) |

1級一次検定合格後 2級二次検定合格後(1級一次合格者に限る) |

1級の改正された点として一番大きなポイントは、第一次検定の受験資格が年齢制限のみになった点でしょう。以前は学歴による実務経験が数年間必要でしたが、年齢制限のみになったことで受験しやすくなったでしょう。

また、1級の二次試験に関しても1級一次や2級二次を受験後に一定の実務経験を数年間経験することで受験できます。

2級電気通信工事施工管理技士の受験資格

2024年度以降の2級電気工事施工管理技士の受験資格は以下のとおりです。2級の場合は受験資格の改正前も一次に関しては17歳以上で受験が可能でしたので、変更になったの二次の方になります。

| 第一次検定 | 第二次検定 |

|---|---|

| 17歳以上 (試験実施年度末において) |

① 2級一次検定合格後、実務経験3年以上 ② 1級一次検定合格後、実務経験1年以上 (①または②いずれか) |

出題内容

出題内容は1級・2級とも、以下のとおりとなります。

| 試験の種類 | 試験科目 | 解答方法 |

|---|---|---|

| 第一次検定 | 電気通信工学など、施工管理法、法規 | マークシート方式 |

| 第二次検定 | 施工管理法(施工図の作成など) | 記述式 |

ただし求められるレベルは異なり、2級は概略程度の理解でよいところ、1級は高度の応用能力が求められます。

【2025年(令和7年)度】試験スケジュール

試験の受験にあたっては、事前に申込用紙を600円で購入しておく必要があります。インターネットや電話などで、申込受付開始日前でも購入できますから、早めに準備しておきましょう。

ただし、第一次検定合格者は合格通知書に記載されている期限までに、指定の払込用紙で受験手数料を支払わなければ受験できません。

したがって、第一次検定に合格したからといって、自動的に第二次検定を受験できるわけではないので注意しましょう。

2025年(令和7年)度における1級と2級の試験スケジュールは、以下のとおりです。

1級電気通信工事施工管理技士のスケジュール

| スケジュール | 日程 |

|---|---|

| 申込受付 | 令和7年5月7日(水)~5月51日(水) |

| 第一次検定 | 令和7年9月7日(日) |

| 第一次検定合格発表 | 令和7年10月9日(木) |

| 第二次検定 | 令和7年12月7日(日) |

| 第二次検定合格発表 | 令和8年3月4日(水) |

2級電気通信工事施工管理技士の受験資格

2級は第一次検定の受験時期や第二次検定を受験するかどうかにより、スケジュールが3種類に分かれます。

| 試験の種類 | 第一次のみ(前期) | 第一次のみ(後期) | 第二次検定 |

|---|---|---|---|

| 申込受付 | 令和7年3月5日(水)~ 令和7年3月19日(木) |

令和7年7月8日(火)~ 令和7年7月22日(火) |

令和7年7月8日(火)~ 令和7年7月22日(火) |

| 試験実施 | 令和7年6月1日(日) | 令和7年11月16日(日) | 令和7年11月16日(日) |

| 合格発表 | 令和7年7月1日(火) | 令和8年1月5日(月) |

令和8年3月4日(水) |

受検料は以下のとおりです。なお、令和7年度より引き上げ予定となっており、1級第一次・第二次が14,300円、2級第一次または第二次のみが7,150円、2級第一次・第二次両方が14,300円となります。

| 受験級 | 受検料【令和7年度版】 |

|---|---|

| 1級 | 第一次検定、第二次検定 各14,300円 |

| 2級 | 14,300円 ただし第一次検定か第二次検定の片方だけを受験する場合は、7,150円 |

受験地

試験の種類ごとに受験地が設定されていますので、以下の表でご確認ください。

| 受験地 | 1級第一次検定 | 1級第二次検定 2級第一次(前期) |

2級第一次・第二次 2級第一次(後期) |

|---|---|---|---|

| 札幌 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 釧路 | × | × | 〇 |

| 青森 | × | × | 〇 |

| 仙台 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 東京 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 新潟 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 金沢 | 〇 | × | 〇 |

| 静岡 | × | × | 〇 |

| 名古屋 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 大阪 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 広島 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 高松 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 福岡 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 熊本 | 〇 | × | × |

| 鹿児島 | × | × | 〇 |

| 那覇 | 〇 | 〇 | 〇 |

電気通信工事施工管理技士の試験対策方法

電気通信工事施工管理技士に合格するには、実務経験はもちろん試験対策も必要です。学習を進める方法は以下の3つです。

| No | 詳細 |

|---|---|

| 1 | テキストを購入して自学自習する |

| 2 | 講習会を活用する |

| 3 | 通信講座で学ぶ |

では、それぞれの特徴を解説します。

テキストを購入して自学自習する

テキストによる学習は、いつでも都合のよい時間に勉強できること、費用が安いことがメリットです。しっかり取り組めば、合格に近づくでしょう。

一方、テキストによる学習は自学自習ですから、強い意志が求められます。「今日は勉強しなくていいや」などと妥協を繰り返すと学習が進まず、不合格となりかねません。

このため「誰かにチェックしてもらわないと学習を進められない」方には不向きです。

またテキストは、どうしてもわからない項目が出た場合に「誰に質問したらよいかわからない」となりがちです。疑問点を解決できない場合があることは、テキストのデメリットとなるでしょう。

講習会を活用する

試験対策には、講習会を活用して学ぶことも可能です。複数の団体が講習会を開催していますから、好みの講座を選べます。

試験合格のポイントを効率よく学習できること、講師へ質問できることが主な魅力です。

一方で講習会は、受講できる人数に上限があります。受付期間内でも定員に達すると受講できません。くわえて受講料も数万円におよびますから、安くはありません。

講習会に参加する日は会社を休む必要がある点を、デメリットに感じる方もいるでしょう。

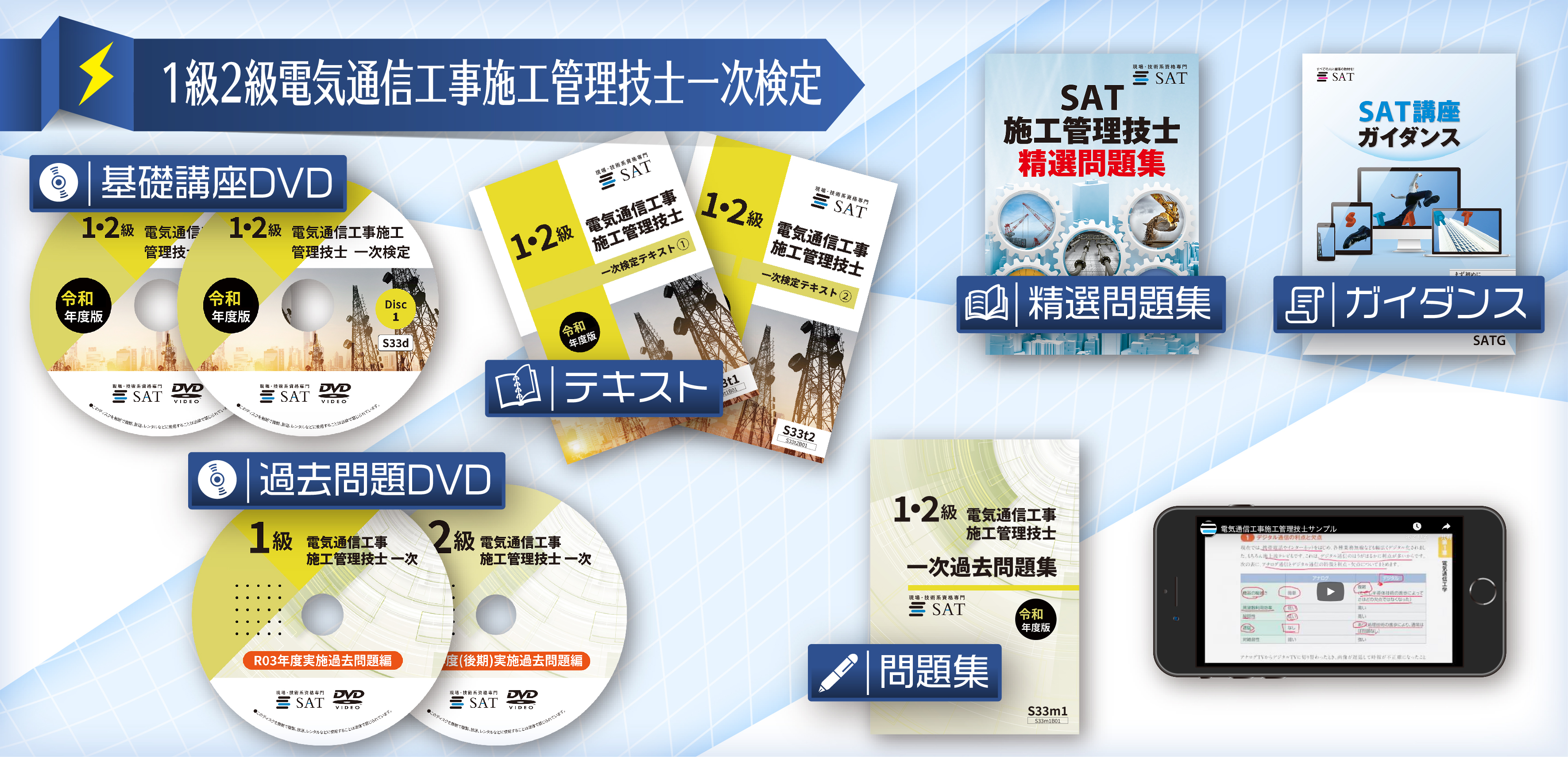

通信講座で学ぶ

電気通信工事施工管理技士には、通信講座もあります。通信講座ならいつでもどこでも学べることと、試験合格のポイントを効率よく学べるメリットがあります。

添削が受けられるため弱点がわかり、不明な点を質問できることは通信講座ならではのメリットです。不安を抱えずスムーズに学べるでしょう。

通信講座には、動画を活用するものも多数あります。

講習会場に行かなくても、プロの講義を受けられます。動画なら通勤時間も活かせますから、隙間時間を活用できる点はメリットといえるでしょう。

1回で合格しやすくなる点は通信講座のメリットといえますので、是非資格取得に挑戦をしてみてください。