施工管理技士とは、建築工事現場にて監督や進行の管理を行うことができる国家資格です。

一般住宅、中小規模の建築工事現場では、多くの2級建築施工管理技士が活躍しています。

この記事では、「2級建築施工管理技士」を取得する3つのメリットと「1級建築施工管理技士」との違いについて解説しています。2級建築施工管理技士の仕事内容や、資格試験のハードルについてチェックしましょう。

目次

2級建築施工管理技士とは

建築施工管理技士とは、建築工事現場において施工管理や監督を行う技術者の資格で、建設業法で定められた「施工管理技術検定」に合格した者を指しています。

建築施工管理技士は、工事の工程表などの資料の作成、品質の管理などを行う仕事です。

まずは、2級建築施工管理技士とはどんな資格なのか、仕事内容と合わせて見ていきましょう。

2級建築施工管理技士とはどんな資格?

施工管理技士には、建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士など全部で7種類の資格があります。

それぞれに1級と2級があり、2級建築施工管理技士はその中の1つです。

2級建築施工管理技士の資格試験は年2回実施されており、第一次検定と第二次検定で構成されています。

主な流れとしては第一次検定の試験を受け、合格しますと第二次検定の受験へ進みます。そして第二次検定にも合格できれば、免状交付となる仕組みです。

第一次検定は、施工管理を適切に行うために必要な基礎知識を中心とした内容です。

第二次検定は、主任技術者として施工管理を適切に行うために必要な応用能力を中心とした内容となっています。

なお、第一次検定に合格しますと「技士補」として、監理技術者の補佐業務を担うことができます。これにより、実務経験を積みやすい制度となっています。

1級と2級の施工管理技術検定の違い

1級と2級では、施工管理技術検定の内容にどのような違いがあるのでしょうか。

まず、1級建築施工管理技士においては、実際の業務内容に制限はありません。

一方、2級建築施工管理技士の試験の場合は、全ての業務に携わることができません。また、試験範囲も施工管理に関する基礎知識を中心としているため、これから施工管理技士として働きたい方にとって受験しやすい特徴があります。

1級と2級では受験資格にも違いがあります。2級建築施工技士の受験資格については次のセクションで説明しますが、1級は2級よりも実務経験の必要年数が増えます。

【令和6年度改正】2級建築施工管理技士の受験資格

2級建築施工管理技士を受験するには、受験資格があるので注意しましょう。

ただし令和6(2024)年度から、受験資格が改正されます。

まず、2級第一次検定のみ受験する場合は、「試験実施年度において17歳以上となる方」であれば実務経験なしでも申し込み可能です。2級の第一次検定に関しては改正前と基本的には同様です。

しかし、第二次検定に関しては大きな変更がありました。2級一次検定合格後であれば実務経験が3年以上、1級一次検定合格後であれば実務経験1年以上で受験が可能です。

なお、新受験資格の移行期間となるため、令和10年度までは旧受験資格での受験も可能です。

以下に2級の新受験資格と旧受験資格をまとめていますのでご確認ください。

2級建築施工管理技士 新受験資格(令和6年度以降)

| 第一次検定 | 第二次検定 |

|---|---|

| 17歳以上 (試験実施年度において) |

① 2級一次検定合格後、実務経験3年以上 ② 1級一次検定合格後、実務経験1年以上 (①または②いずれか) |

2級建築施工管理技士 旧受験資格(令和5年度以前)

| 学歴 | 第一次検定 | 第二次検定 |

|---|---|---|

| 大学 (指定学科) |

17歳以上 (試験実施年度末において) |

卒業後、1年間の実務経験 |

| 短大・高等専門学校 (指定学科) |

卒業後、2年間の実務経験 | |

| 高等学校 (指定学科) |

卒業後、3年間の実務経験 | |

| 大学 | 卒業後、1年6ヶ月間の実務経験 | |

| 短大・高等専門学校 | 卒業後、3年間の実務経験 | |

| 高等学校 | 卒業後、4年6ヶ月間の実務経験 | |

| 上記以外 | 8年間の実務経験 |

2級建築施工管理技士の仕事内容

ここからは、2級建築施工管理技士の仕事内容を見ていきましょう。

2級建築施工管理技士は、建設現場において、現場の工程管理や品質管理、安全管理を行います。

建築現場でも、技術者や職人の監督や指導をすることは大切な仕事です。

その他にも、発注者との打ち合わせ、施工計画を作成し、資材の発注、予算管理など、幅広く仕事を任されます。

このように2級建築施工管理技士は工事全体の進行の管理をはじめ、監督業務まで担う、責任のある仕事といえます。

2級建築施工管理技士と1級建築施工管理技士の仕事内容に大きな違いはありません。

ただし、2級建築施工管理技士と1級建築施工管理技士では対応できる仕事の範囲が異なります。

2級施工管理技士ができる仕事の範囲

2級建築施工管理技士ができる仕事の範囲は、1級建築施工管理技士とは異なり、様々な制限があります。

2級建築施工管理技士が担当できる現場は、請負金額4,500万円未満(建築一式7,000万円未満)の中小規模の建設工事です。一戸建て住宅の請負会社に勤める方は、2級建築施工管理技士の資格があれば十分に対応できるでしょう。

1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士の仕事の違い

先ほども解説した通り、4,500万円以上の規模の大きい建設現場になると、1級建築施工管理技士の資格が必要になります。

1級建築施工管理技士が工事を請け負うことができる規模に制限はありません。

例えば、超高層マンション、大型商業施設、公共施設といった多くの施工、安全管理、品質管理、工事の進捗管理に関わることができます。

また、2級建築施工管理技士は主任技術者までの資格となり、監理技術者になることはできません。

監理技術者とは、大規模な工事で多数の下請業者を使う際に必要な有資格者のことを指します。なお、主任技術者として請負金額4,500万円未満の現場で業務を担うことができます。

一方1級建築施工管理技士は、主任技術者と監理技術者、そして特例監理技術者にもなることができます。

2021年度から新設された特例監理技術者は、一定の要件を満たした場合に限り施工現場を兼務できるのが特徴です。

2級建築施工管理技士が大規模な施工に携わるには、設計監理を行う1級建築士と一緒に業務を進行する必要があります。

2級施工管理技士のメリット

ここからは、2級建築施工管理技士の資格を取得する3つのメリットについて見ていきましょう。

1. 様々な活躍の場がある

2級建築施工管理技士には、工務店、ハウスメーカー、建設会社など、活躍の場が多くあります。

建築施工管理技士の資格取得者は常に需要が高く、少子高齢化に伴い人材の価値が高まっています。

さらに近年は、建設業の耐震補強問題、施工不良などが指摘されており、2級建築施工管理技士の重要性が見直されているのです。

2級建築施工管理技士は、施工技術や管理能力を重要視する建設会社にとって貴重な人材としても評価されるのもメリットです。

2. 責任のある仕事を任せてもらえる

2級建築施工管理技士を取得すると、建設工事現場において主任技術者としても従事できます。

責任のある仕事を任せてもらえるので、やりがいを感じられますし、知識や管理能力を持ち合わせている証明になり、仕事を発注してもらう際のアピールにもなります。また、需要の高い専門的な仕事でもあるため、長期的に続けることができるのも嬉しいポイントです。

そのため、2級建築施工管理技士の資格を保有すると、昇給や昇進、高収入、社会的評価の向上にも繋がります。

3. 受験資格のハードルが1級よりも低い

2級建築施工管理技士は1級建築施工管理技士よりも取得ハードルが低く、比較的チャレンジしやすい資格です。

令和6年度より、1級建築施工管理技士に関しても受験資格が変更となり、以前より1級の受験ハードルは下がりましたが、1級建築施工管理技士の第二次検定を受験するためには、1級一次合格後5年以上の実務経験といった条件等が一例としてあります。

2級二次の場合は、実務経験3年(2級一次合格後)で良いので、やはり依然として受験のハードルは2級の方が低いでしょう。

1級建築施工管理技士の資格取得を目指す方の中でも、2級建築施工管理技士から挑戦してみるというのも一つの手です。

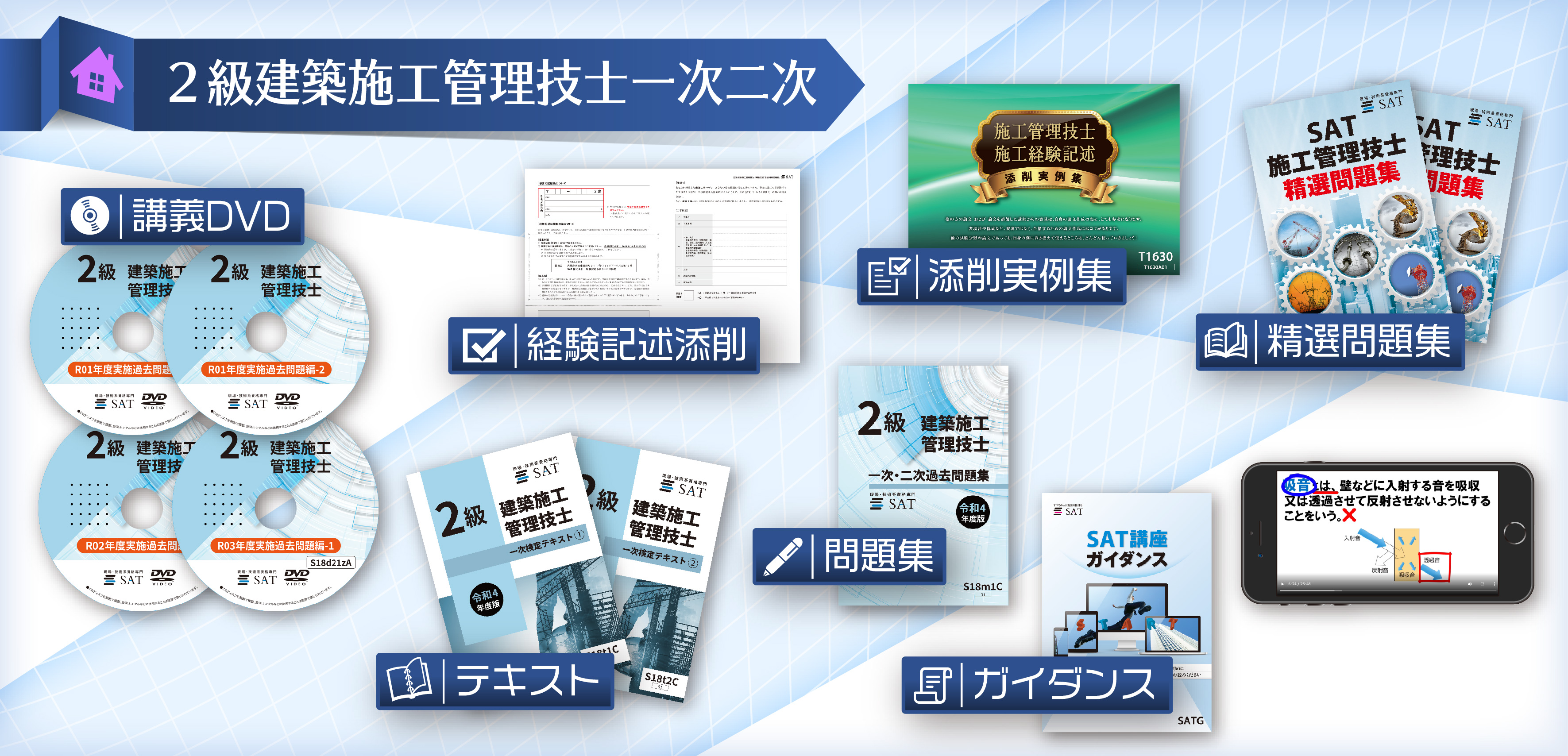

SATの建築施工管理技士講座は

講座購入者全員に記述問題「添削実例集」を無料プレゼント!

- 24時間365日、オンラインでの受講が可能!

- 分からないところがあっても、スマホで撮影して質問ができる!

- フルカラーのオリジナルテキストだから見やすくてやる気も持続!

\ 詳しくはこちらをチェック /

2級建築施工管理技士資格に関するまとめ

2級建築施工管理技士はどんな資格?

2級建築施工管理技士を取得すると建設工事現場において主任技術者として専任が受けられます。

主任技術者は、一定の規模がある工事現場には必ず専任が必要です。ですから、常に一定の需要があります。

また、2級建築施工管理技士が1級の施工管理技士の1次試験を合格すれば技士補になり、監理技術者のサポートが行えます。

施工管理技士の1級と2級の違いは?

1級は監理技術者として専任が受けられますが、2級は主任技術者にしかなれません。

つまり、1級よりも小規模な工事現場の監督業務しか行なえないのです。

しかし、1級の一次試験に合格すれば「技士補」の資格を得られ、監理技術者のサポートをすることができます。

2級施工管理技士のメリットは?

2級建築施工管理技士になると、工事現場の監督業務が行なえます。

また、一定規模の工事現場には必ず専任技術者の従事が求められるので、常に一定の需要があります。

もちろん出世や昇給の道も開けますし、転職の武器としても使えます。