建築施工管理技士は、建設工事において建築物全体の管理を行う業務です。建物に関する計画・工程管理・安全管理などが主な業務となり、資格の種類は1級と2級にわかれます。

しかし、建築施工管理技士は全ての人が受験できる資格ではありません。そのため、ここでは建築施工管理技士の受験資格に触れたうえでおすすめの勉強法などについても触れて行きます。

建築施工管理技士とは

建築施工管理技士の仕事は、数多くの専門工事から成り立つ建設工事を総合的にまとめ、現場を監督することです。

現場作業において、業者の管理などにおいては特に人数が多くなる傾向にあります。そのため、建築施工管理技士が上手くコミュニケーションを取りながら指示を出し、建物を完成に近づけていきます。

付随する空調や電気、土木工事の業者とも連携する場合もあるため、非常にやりがいのある資格といえます。 また建築業界は慢性的な人手不足ということもあり、キャリアアップや転職をするにあたって有利になる資格といえます。

令和6年度から建築施工管理技士の受験資格が変更

建築施工管理技士は、取得している級によって行える工事の規模が異なります。また、受験資格もそれぞれ異なるため、受験前に確認しておく必要があります。

ただし、受験資格を確認する上で必要なことがあります。それは令和6年度から受験資格が大幅に変更されたということです。

ここでは、最新の受験資格を紹介します。

1級建築施工管理技士の受験資格(令和6年度以降)

| 第一次検定 | 第二次検定 |

|---|---|

| 19歳以上 (試験実施年度末において) |

1級一次検定合格後 2級二次検定合格後(1級一次合格者に限る) |

参照:国土交通省

上記が令和6年度以降の1級建築施工管理技士の受験資格になります。これまでは、1級一次試験を受験する際には実務経験が必要で、学歴によって実務経験の年数も定められていました。

しかしこの度の改正により、1級の第一次試験に関しては年齢制限のみでの受験が可能となりました。

また、第一次検定の合格者には「技士補」が付与されます。1級の建築施工管理技士補を取得すると、監理技術者の補助的な業務を行うことが可能になります。

近年、キャリアアップを積極的に狙える環境が整備されてきています。施工管理技士を目指す方にとっては、大きなチャンスといえるでしょう。

なお、特定実務経験とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験のことを言います。

2級建築施工管理技士の受験資格(令和6年度以降)

次に2級の受験資格をみていきましょう。

| 第一次検定 | 第二次検定 |

|---|---|

| 17歳以上 (試験実施年度末において) |

① 2級一次検定合格後、実務経験3年以上 ② 1級一次検定合格後、実務経験1年以上 (①または②いずれか) |

参照:国土交通省

2級建築施工管理技士の第一次検定は、1級よりさらに若い満17歳以上であれば誰でも関係なく受験できます。

ただし、2級の第一次検定に関しては令和6年度以前に関しても同様の受験資格でしたので、変更点はありません。

一方、第二次検定に関しては大きく変更がありました。以前までは学歴によって実務経験の年数が定められていましたが、今回の改正により、一次検定合格後の実務経験年数が必要となっています。

旧受験資格でも令和10年度までは受験可能

ここまで令和6年度以降の新しい受験資格を紹介しましたが、制度の移行期間として令和10年度の試験までは旧受験資格も有効です。旧受験資格では、学歴によって実務経験の年数が定められていることが特徴です。

詳細は、試験実施機関である一般財団法人 建設業振興基金のHPをご確認ください。

受験資格の証明の仕方

受験資格の証明の仕方を詳しく紹介します。

指導監督的実務経験の内容の作成

指導監督的実務経験とは、現場代理人、主任技術者、工事主任、設計監理者、施工監督などの立場で、部下・下請けに対して工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

なお、この実務経験には受注者の立場における経験のほか、発注者側の現場監督技術者等として、総合的に指導・監督した経験も含みます。指導監督的実務経験を現場ごとに抜き出して作成します。

指導監督的実務経験についても基準日は第一次検定の前日ですが、4月以降試験前日までの予定の実務経験として記入できるのは受験申し込み時点で契約または特定しているものに限ります。

誓約欄の作成

新規受験申込者は必ず署名・押印してください。署名・押印がない場合は、受験できません。

建築施工管理に関する実務経験の基準日について

基準日は第一次検定の前日とし、基準日まで実務経験を算定できます。第一次検定免除の方も、第一次検定の前日が基準日となります。

実務経験記入上の注意

実務経験は、基本的には3月末までのものを優先して記入してください。それで実務経験が不足する場合に限り4月以降第一次検定(学科)試験日の前日までに予定される実務経験を記入しましょう。

技術検定実務経験証明書の証明印について

技術検定実務経験証明者欄は、勤務先の代表者等の署名・押印(公印)が必要です。証明者は、実務経験証明書に記載された内容を確認のうえ、証明を行ってください。

虚偽申請の場合には、受験停止等の措置が行われます。この場合、受験料も返還されません。働いている機関によって内容が変わりますので注意しましょう。

技術検定実務経験証明書の証明印について

(1)民間企業に勤務している方(株式会社等)

① 原則、会社の代表取締役の証明です。役職印と会社印の二つが必要です。 ただし、役職印と会社印を兼ねている印の場合は、一つで問題ありません。

② 代表取締役に代わる証明者は、人事権を持つ上司の方に限ります。(副社長、専務取締役、人事部長等で役職印をお持ちの方)

③ 証明印としては、私印(認印等)は不可です。

(2)民間組織で法人化(株式会社等)されていないところに勤めている方

① 原則は、(1)と同じとなります。

② 役職印がない場合は経営者の実印を押印してください。 会社印がない場合は「会社印なし」と空欄に赤で明記してください。

(3)公共機関に勤めている方 証明印は、市長等の公印または所属長など人事経歴を証明できる権限を持っている方の役職印を押印してください。

(4)受験申込者自身が代表者(経営者)である場合

① 原則は、(1)と(2)のとおりです。

② 証明者欄は、代表者名(受験申込者名)を記入し、証明者との関係欄は、「本人」と記入してください。

③ 受験申込者自身が代表者(経営者)であることの証として、名称および代表者の氏名等が確認できる「建設業許可通知書」のコピーを添付書類として付け加えてください。

なお、建設業の許可を受けていない場合には、代わりとして「工事請負契約書」(代表者の氏名および工事名等が確認できるページ)のコピーを添付してください。

受験資格保有者が建築施工管理技士を取得するメリット

建築施工管理技士を取得した場合、取得者の給与が上がりやすくなるだけでなく、建設業界で一定の評価を得ることが可能です。

給与が上がりやすくなる

建築施工管理技士は、1級と2級にわかれるものの、建設業界ではどちらの取得者であっても資格手当を支給している企業が非常に多いといえます。

月々の給料が数万円異なるだけでも年間では数十万円単位の違いが発生することでしょう。

資格は生涯にわたって有効なため、生涯賃金を考えると、資格の取得によるメリットは非常に大きいといえます。

規模の大きい工事ができるようになる

1級の建築施工管理技士は、建築に関わるどのような規模の施工管理も行うことが可能です。

厳密に言うと4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する建設現場には1級資格保有者の監理技術者を設置する必要があります。

また、現場にて専任の1級技士補がいる場合には、監理技術者は2つの現場を兼任できます。このとき、1級技士補は主任技術者(2級施工管理技士)の資格を保有していなければいけません。

つまり、1級建築施工管理技士はより多くの工事にも関われるようになります。

2級の場合は4,500万円未満の工事の規模しか扱うことができないので、一戸建て住居や小店舗などの比較的小さい規模の工事に限定されます。

高年齢でも他社から評価(転職)されやすい

建築施工管理技士として長年活躍している場合、他社からも評価を得やすくなるため、転職需要も大きいです。

現場で作業するのではなく、あくまでも管理監督をするのが仕事ですので、比較的高年齢でも大いに需要があります。

このように、多くの業界では年齢がネックとなるものの、建設業界においては資格の保有者に対して幅広く採用していることが多いため、50代以降であっても転職できるチャンスは非常に多い状況にあります。

【令和7年度版】建築施工管理技士の試験概要と試験日時

続いては、最新の試験の建築施工管理技士試験の概要と試験日時についてみていきましょう。

建築施工管理技士の試験は、第一次検定と第二次検定にわかれます。第一次検定と第二次検定の出題科目は以下のとおりです。

| 試験区分 | 試験科目 |

|---|---|

| 第一次検定 | 建築学等、施工管理法、法規 |

| 第二次試験 | 記述、施工、施工管理法、法規 |

試験形式については、第一次検定は4肢択一式、第二次検定は記述式で出題されます。

また、令和7年度(2025年度)の1級施工管理技士の試験の実施概要は以下のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 1級建築施工管理技士 第一次検定 | |

| 申込受付期間 | 令和7年2月14日(金)~2月28日(金) |

| 試験日 | 令和7年7月20日(日) |

| 合格発表 | 令和7年8月22日(金) |

| 実施団体 | 一般財団法人 建設業振興基金 |

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 1級建築施工管理技士 第二次検定 | |

| 願書配布期間 | 令和7年2月14日(金)~2月28日(金) |

| 試験日 | 令和7年10月19日(日) |

| 合格発表 | 令和8年1月9日(金) |

| 実施団体 | 一般財団法人 建設業振興基金 |

続いて、令和6年度(2024年度)の2級施工管理技士の試験の実施概要は以下のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 2級建築施工管理技士 第一次検定(前期) | |

| 申込受付期間 | 令和7年2月7日(金)~2月28日(金) |

| 試験日 | 令和7年6月8日(日) |

| 合格発表 | 令和7年7月9日(水) |

| 実施団体 | 一般財団法人 建設業振興基金 |

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 2級建築施工管理技士 第一次検定(後期) | |

| 申込受付期間 | 書面申込:令和7年7月9日(水)~7月23日(水) インターネット申込:6月25日(水)〜7月23日(水) |

| 試験日 | 令和7年11月9日(日) |

| 合格発表 | 令和7年12月22日(月) |

| 実施団体 | 一般財団法人 建設業振興基金 |

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 2級建築施工管理技士 第一次検定・第二次検定 第二次検定のみ | |

| 願書配布期間 | 書面申込:令和7年7月9日(水)~7月23日(水) インターネット申込:6月25日(水)〜7月23日(水) |

| 試験日 | 令和7年11月9日(日) |

| 合格発表 | 第一次:令和7年12月22日(月) 第二次:令和8年2月6日(金) |

| 実施団体 | 一般財団法人 建設業振興基金 |

建築施工管理技士は通信講座での勉強がおすすめ

建築施工管理技士の合格率は、非常にばらつきがあります。しかし、近年では30%~40%が平均的です。そのため、適切な学習を行っていれば、資格の取得は難しくないといえます。

受験する年によっては、合格率が非常に低下することもあるものの、出題傾向が大きく変わるといったケースであっても合格することは可能です。

確実な合格を目指す場合は、通信講座や Eラーニングを駆使することをおすすめします。

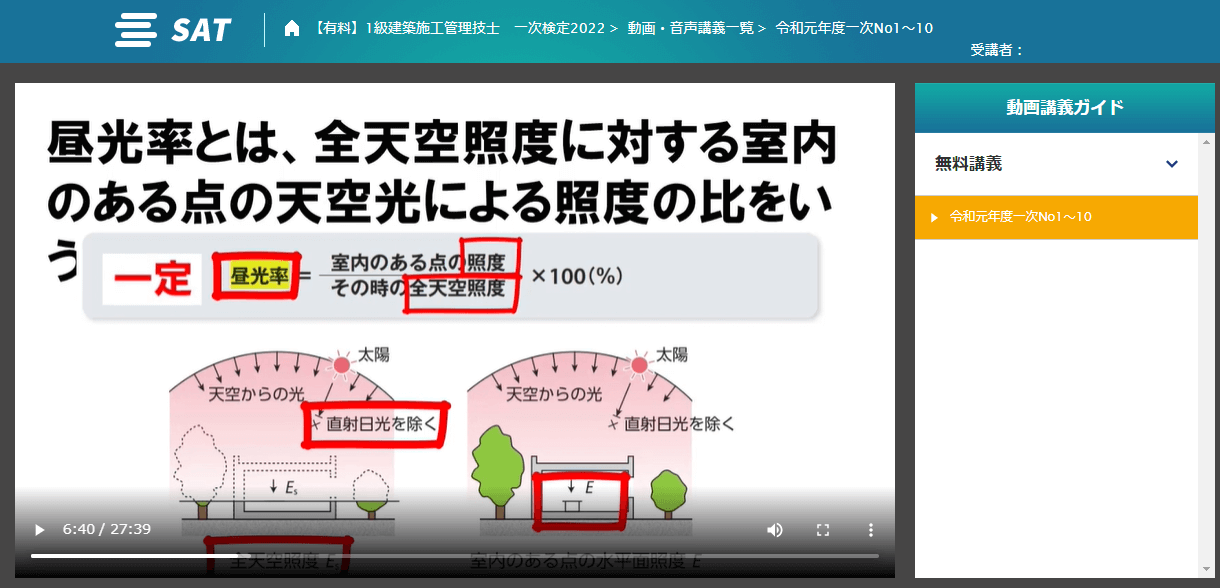

例えば、数ある教材の中でも SATの教材は、テキスト・ DVD ・動画を使用しているため、自分に合った学習方法を選択することが容易だといえます。

また、わからなくなった部分もサポートに聞くことができるため、安心して資格の取得を目指せます。