2級建築施工管理技士試験は、施工管理を行う上での基礎的な内容を問われる試験です。建築施工管理技士の適切な学習を行わなければ合格することが難しい試験です。

そのため、この記事では2級建築施工管理技士に効率的に合格するための勉強方法について解説していきます。勉強パターンごとに紹介していくため、これから学習を始める方は参考にしてみましょう。

目次

どのくらい勉強時間が必要なのか?

2級建築施工管理技士に関しては、効率的に学習をしたとしても100~300時間ほどは必要です。

現場で毎日疲れている方にとって、自宅で仕事から帰ってから毎日1~2時間学習をするのは、かなり大変だと思います。しかし、闇雲に勉強をしても知識として蓄えられることは少なくなってしまいますので、しっかりと勉強方法を検討することが必要です。

2級建築施工管理技士になるための勉強方法は?

建築施工管理技士を取得するための勉強方法は、専門学校・参考書・動画教材にわかれます。それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。

専門学校で勉強する

専門学校で勉強するメリット

専門学校では、試験に合格できるだけの力がつくカリキュラムに沿った授業を講師が行ってくれます。授業内容が自分と合っているならば、短期間で力を付けることもできるでしょう。

また、分からないところをすぐに質問できるのも大きなメリットです。参考書を読んでも理解できないことが多い人ほど専門学校はおすすめです。

専門学校で勉強するデメリット

専門学校は、決められた日時に学校に通わなければなりません。現在はリモートタイプの授業を実施している所もありますが、やはり専門学校の真価は通学して対面で授業を受けてこそ発揮できます。

また、専門学校がある地域は限られているので、住んでいる地域によっては「専門学校に通う」という選択肢がないところもあるでしょう。

参考書で独学する

参考書で独学するメリット

参考書での独学は、自分のペースで勉強を進めることができます。建築施工管理技士は大学や専門学校で専門分野を学んだ方も多く、理解している分野はさらっと勉強するだけでも大丈夫、という方もいるでしょう。

自分のペースで勉強することができれば、モチベーションも保てやすいです。また、いつでもどこでも勉強できるのがメリットです。

参考書で独学するデメリット

建築施工管理技士の資格取得を目指している方の多くが、仕事と試験勉強の両立しています。仕事が忙しいと、なかなか勉強に対するモチベーションがあがりません。

また、分からないことをそのままにしてしまう恐れもあり、勉強不足のまま試験にのぞむことになる恐れもあります。

黙読で参考書を読んで理解したつもりになっても、実は理解していなかったというケースもあります。

動画教材で勉強する

動画教材で勉強するメリット

動画教材とは、DVDやネット経由で講師が講義している様子を見ながら自分で勉強をしていくスタイルです。予備校の授業を自宅で受けていると考えれば、イメージしやすいでしょう。

教材には、分からないことをすぐにメールで質問できる特典もついているので、参考書での独学と予備校のいいとこ取りをしたスタイルといえます。

自分のペースで勉強を進められるうえ、分からないところは繰り返して講義を聴くことができるので、分からないことがそのままになることはありません。

動画教材で勉強するデメリット

動画教材は、個人によって合う、合わないがあります。評判が良かったので購入してみたが自分の勉強スタイルと合わなかった場合は、理解も進まないでしょう。

ですから、一定期間返金可能な教材を選ぶのがおすすめです。また、紙のみの参考書に比べると高価です。分割払いなどが利用できるところを利用するといいでしょう。

2級建築施工管理技士の試験について

ここで、2級建築施工管理技士の試験について確認しておきましょう。

試験の方式は?

2級建築施工管理技士の試験は、第一次検定と第二次検定があります。これは、1級と同じです。一次試験に合格すると「2級建築施工管理技士補」という称号をもらえます。

一次検定に合格しないと二次検定を受験できません。ですから、まずは一次試験突破を目指しましょう。

そのため、2級の二次試験に合格したら、すぐに1級の一次試験を受験し、実務経験を積んだら1級建築施工管理技士の二次試験を受験することができます。

2級建築施工管理技士の受験資格

2級建築施工管理技士の受験資格は、令和6年度に改正されました。

まず、第一次検定に関しては試験実施年度で満17歳以上となる方であれば誰でも受験可能です。こちらは令和6年度の改正前と同様です。今回の第一次検定に関する改正は、1級も2級と同様に年齢制限のみの受験資格となったことが大きいでしょう。ただし1級の受験可能年齢は満19歳以上となっています。

しかし、第二次検定に関しては大きく改正されました。具体的には、一次合格後に実務経験3年間

で受験が可能となります。また、1級一次試験合格後の場合はさらに短い実務経験1年間のみで受験が可能です。

以前の第二次検定の受験資格では、学歴や専攻の学部学科等に伴った実務経験が定められていました。なお制度の移行期間として、第二次検定に関しては令和10年度までは旧受験資格でも受験が可能です。

試験の合格率や難易度は?

2024年度の合格率は、一次が49.6%、二次が40.7%でした。国家試験の中ではかなり高めの合格率です。

しかし、2018年度は一次、二次試験とも合格率が25%前後でした。つまり、年によって難易度に差がある試験といえます。

ここ3年ほど合格率高めが続いているので、一気に難しくなる可能性もあるでしょう。「合格率が50%近くある」からといって油断してはいけません。

2級建築施工管理技士の最短合格への勉強スケジュールの立て方

ではここからは実際に合格までの勉強スケジュールを立てていきましょう。

自分の苦手な分野を把握し、理解を進める

資格取得のための勉強は、毎日コツコツと学習することが必要不可欠です。

まずは、自分の苦手分野や理解の足りない分野を分析するところから始めましょう。

指定学科卒業であっても合格するために、苦手分野をカバーする必要があります。知識として何が不足しているのか把握しましょう。

その上で、最後の1か月間は過去問題に取組むことを前提に、全体の計画を決めていきましょう。

過去問を使用しつつ実地試験対策を行う

どの資格試験でも最終的には過去問題に取組むことが必須です。

過去問を解くことによって苦手分野や得意分野を把握し、合格ラインである60%を上回ることを目指します。

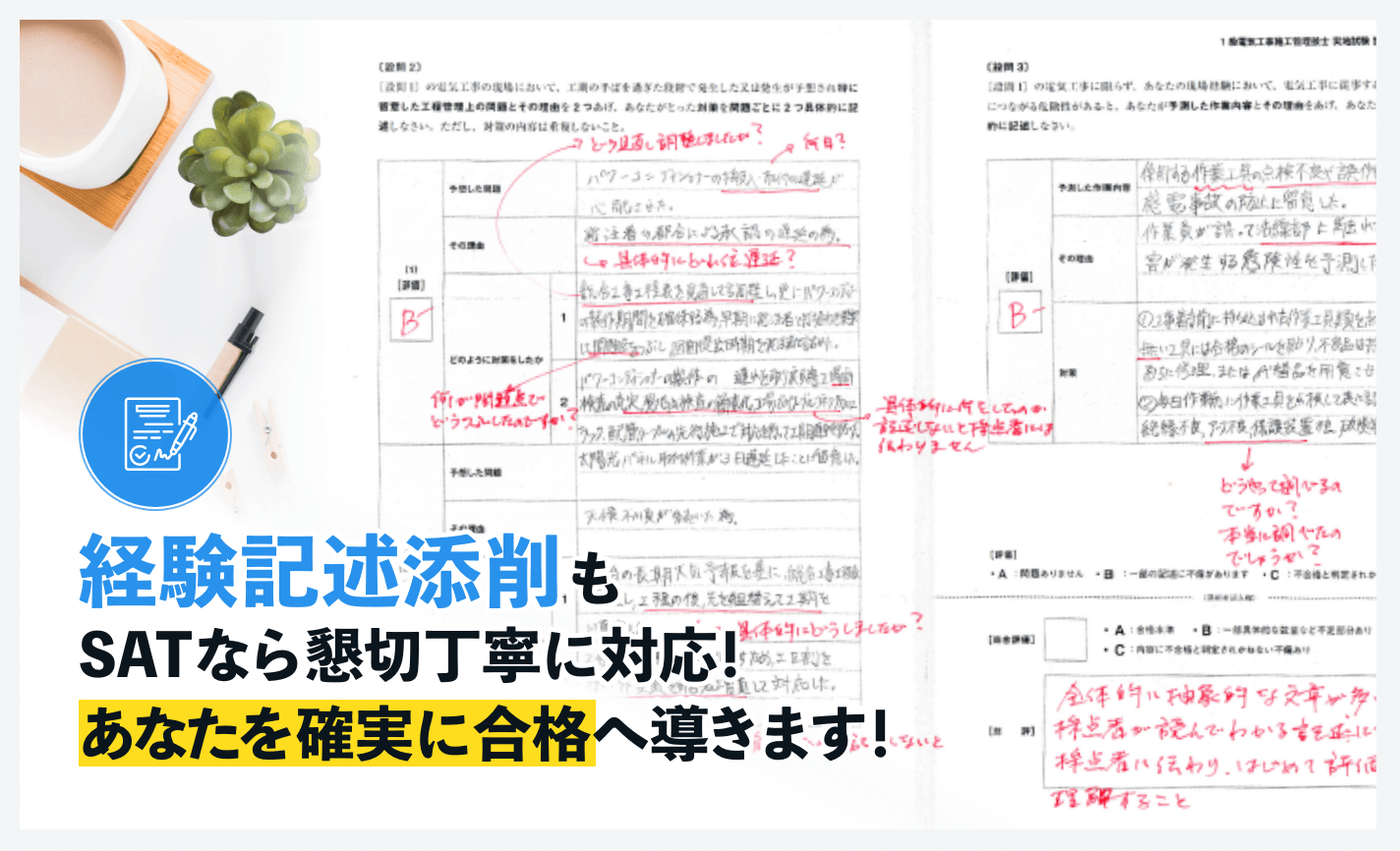

そして、二次試験対策は、必ず専門の方に書き方を教えてもらいましょう。独りよがりの経験記述を書いても、決して合格できません。

添削を必ず1回は受けておくとよいでしょう。周りに添削ができる人がいない場合は、通信講座の添削サービスなどがとても便利です。

1日に少しでも勉強を行う

多くの方が働きながら資格取得を目指されています。皆さん仕事で疲れているのは同じですが、学習を継続される方とできない方に分かれます。

お酒を飲む前やTVを見る前などでもよいので、動画をみる、本を読む、問題を解いてみるなど毎日行うことを習慣化してください。

資格試験の勉強は自分との戦いです。決意を紙に書いて、天井や壁やトイレに貼ることもお勧めです。

2級建築施工管理技士の勉強時の注意点は?

勉強のスケジュールを立てた後は、2級建築施工管理技士の勉強時の注意点を確認していきましょう。

一次と二次両方の勉強に取り組む

2級建築施工管理技士の試験は、一次試験より二次試験の方が記述式の試験もあることもあり、苦手な方も多いでしょう。二次試験は一度落ちても再チャレンジできるからでもありますが、一次試験に重きを置きすぎて、二次試験の勉強がおろそかになりがちです。

一次試験に合格して二次試験に落ちてしまってはせっかくの時間が無駄になるので、余裕がある限り一次試験と二次試験、両方の勉強をおこなっていきましょう。

そうすれば、二次試験の再チャレンジに充てる勉強時間を1級の一次試験の勉強に充てられます。

経験記述の対策を行う

二次試験の難関は、「経験記述」です。2021年度(令和3年)の試験から一部試験内容が代わり、主任技術者の知識と応用力が問われるものに変わりました。

もちろん、経験記述も含まれます。経験記述の対策をしっかりとしておくことが大切です。

過去問題を繰り返し解く

一次試験対策としては、過去問題を繰り返し解くことが大切です。

2025年に試験を受ける方は、2023年、2024年度の問題を繰り返し解きましょう。そうすれば傾向が掴めます。

SATの建築施工管理技士講座は

講座購入者全員に経験記述「添削実例集」を無料プレゼント!

- 24時間365日、オンラインでの受講が可能!

- 分からないところがあっても、スマホで撮影して質問ができる!

- フルカラーのオリジナルテキストだから見やすくてやる気も持続!

\ 詳しくはこちらをチェック /

2級建築施工管理技士の勉強方法まとめ

2級建築施工管理技士はどんな勉強方法がある?

2級建築施工管理技士の試験勉強は、予備校に通う、参考書で独学する、通信教材を利用するの3つがあります。

参考書での独学では心許ないけれど、予備校に通うことが難しい場合は、通信教材を利用しましょう。家にいながら予備校のような授業を受けられ、分からないところは質問もできます。自分のペースで勉強するのが苦手な人にもおすすめです。

2級建築施工管理技士を勉強するときに注意することは?

2級建築施工管理技士試験の勉強をする際の注意点は、二次試験の勉強をおろそかにしないことです。一次はマークシート式ですが、二次試験は記述式解答の問題も出題されるので、注意が必要です。

可能な限り一次試験と二次試験、両方の勉強を同時に進めて行きましょう。