電験三種は、電気系資格の中でも人気の国家資格です。

しかし、名称は知っていてもどのような資格なのか、取得方法や取得するメリットなど細かい部分に関してはあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、電験三種について紹介し、仕事内容や取得するメリット、また資格取得のための勉強方法などを解説しています。

目次

電験三種とは?

電験三種とは正式名称を「第三種電気主任技術者」といい、発電所や変電所、工場などに設置されている電気設備の保守や監督を行える資格です。

電気設備の保安監督業務は有資格者しかできない「独占業務」です。

電験三種を取得すれば、キャリアアップや年収アップにも直結する可能性が高いでしょう。資格を活用して独立することもできます。

なお電気主任技術者は、三種の他には一種と二種が存在します。それぞれの区分の違いは次のとおりです。

| 資格区分 | 仕事の範囲 |

|---|---|

| 第一種 電気主任技術者 |

全ての電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督 |

| 第二種 電気主任技術者 |

電圧17万ボルト未満の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督 |

| 第三種 電気主任技術者 |

電圧5万ボルト未満の電気工作物(出力5,000キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用に関する保安の監督 |

一種と二種に比べて従事できる電圧の限界が低く感じるかもしれませんが、ほとんどの電柱の電圧は6,600ボルトです。そのため、電験三種を取得しているだけで多くの建物における電気主任技術者の役割を担えます。

電験三種は、その他の電気資格より難易度が高くなるため注意が必要ですが、取得することで多くのメリットを得られる資格です。

電験三種は国家資格

電験資格は正式名称を「電気主任技術者」といい、冒頭でも触れたとおり国家資格に区分されます。です。技術や知識が一定の水準に達していることが国から認められているため、信用も高く、取得しておけばさまざまなメリットがあります。

なお、同じ電気関係の国家資格に「電気工事士」がありますが、電験三種を取得し5年以上実務経験があれば申請のみで取得することが可能です。

電験三種を取得するメリット

安定した収入を得ることができる

電験三種の平均年収は、400万円~450万円前後です。ただし、勤務する会社の規模や待遇によって年収が変わります。また、資格手当をつける会社が多いので昇給も期待できます。

そして、有資格者の需要も高いので転職の武器としても有効です。「年収アップを約束するので転職しないか」といったお誘いが来ることもあるでしょう。

電気工事士の資格と併せ持つとさらに仕事の幅が広がり年収アップが期待できます。

将来的にも需要がある

電気設備は、どのような建物にも不可欠です。より高電圧で高機能の電気設備が誕生することはあっても、電気設備が全く不要になることはないでしょう。

取得すれば一生使える資格です。また、労働人口の減少により、これから有資格者も減っていくことが予想されます。

そうなると、残った有資格者の待遇が手厚くなる可能性もあるでしょう。「給与をさらに上げるので自社で仕事をして欲しい」といった依頼も増えそうです。

関連リンク:電験三種保有者の転職は有利?転職需要と有利に進めるコツを徹底解説!

独立をして開業

電気設備の保安監督業務は、自営業としても行えます。

電気設備を設置している建物に常駐している必要はないので月次点検や年次点検といった「法的点検」を行うスタイルをとり、複数の会社と契約している有資格者も珍しくありません。

定年まで会社に勤め、定年したら会社から仕事を斡旋してもらって自営業者として無理なく働いている人もいます。もちろん、若いころから独立して会社を設立している人もいます。

電験三種の仕事内容

電験三種を取得すれば、配電設備や配線などの電気設備の保安監督業務を行うことができます。

電気設備の点検とは、電気設備が正常に作動しているかどうか確認し、必要とあれば補修作業などを行う業務です。保安監督は自分で点検をすることもありますが、点検作業や修理作業が指示通り行われているか監督する作業が主です。

また、電気設備は年次点検や月次点検が「法的点検」として義務づけられており、必ず電気主任技術者が保安監督者として点検に関わらなければなりません。

それに加えて、電気設備を備えている工場やビル、変電所などは必ず保安監督者として電気主任技術者を選任する義務が法律によって決められています。

ですから、有資格者の働く場所は電気設備が設置されている建物を所有する会社はもちろんのこと、電気設備の保守や点検を引き受けている会社など働く場は豊富です。

経験を積めば独立もでき、定年なく働き続けることもできます。

他の電気工事資格との違い

電気工事士とは、文字どおり電気工事ができる資格です。水道やガスは有資格者が監督していれば無資格者でも工事ができますが、電気工事は有資格者でないと工事ができません。

しかし、電気工事士は電気設備の保安監督業務は行えません。

電気主任技術者監督のもとで電気設備などの補修や修理は可能です。

電気工事士を取得してから取得の幅を広げたいと電験三種に挑戦する方もいます。

電験三種はやめとけと言われる理由

電験三種をネットで検索すると、「電験三種はやめておいたほうがよい」といった内容のサイトも見受けられます。なぜ、「電験三種はやめておいたほうがよい」という意見が出るのでしょうか?その理由を5つご紹介します。

試験の難易度が高い

電験三種の試験は難易度が高く、合格率も低いことで有名です。以下に、電験三種の過去6回分の合格率をまとめます。

| 試験年度 | 合格率 |

|---|---|

| 令和7年度上期 | 12.9% |

| 令和6年度下期 | 16.8% |

| 令和6年度上期 | 16.0% |

| 令和5年度下期 | 21.2% |

| 令和5年度上期 | 16.6% |

| 令和4年度下期 | 15.7% |

例年、合格率は10%台を推移しており、10%を切る年度もあります。

合格率が低いということから、試験に合格できない、やめたほうがよいといったイメージがついてしまったと考えられます。

ただ、2022年度試験より年2回の試験実施となり、2023年度試験よりCBT試験が導入されたことで、以前より合格率が上昇しています。

コストパフォーマンスが悪い

勉強時間の目安が1,000時間、試験範囲も多い、また、前述の通り、合格率が低いことから、コスパが悪いというようなイメージがついてしまったと考えられます。

ただ、電験三種は将来性のある資格であり、需要も高いです。なので、コスパは悪くない資格だと言えるでしょう。

深刻な人手不足

電気主任技術者は人手不足だと言われています。厚生労働省の調査によると、2030年度には第三種電気主任技術者は800人不足する可能性が示唆されています。

有資格者の高齢化に伴っての退職も増えてくるので、今後これ以上に不足する可能性があります。よって第三種電気主任技術者1人に対しての業務量が多くなってしまいます。

責任が重い

電気主任技術者は電気工事現場の保安業務を担います。

そのため、電気工事中に感電事故などが起きてしまうと、電気主任技術者に責任がのしかかる場合があります。

「責任が大きいからやめたほうがいい」と感じてしまう人もいるかもしれません。

勤務形態が不規則

第三種電気主任技術者は勤務先によって勤務形態が様々です。

場所によっては、夜間勤務や交代制勤務が一般的なところもあります。

勤務形態が不規則なため、規則的な仕事をしたい方にとってはきついと感じてしまうこともあるでしょう。

電験三種の資格取得がおすすめな人

逆に第三種電気主任技術者に向いている人は以下のような人です

理系出身の人

電験三種の試験は、計算問題が多く出題されます。理系出身で、数学・物理が得意であれば、目安の勉強時間の1,000時間よりも少ない時間で合格できる人もいるでしょう。

逆に理系出身ではない方は、数学・物理を基礎から学ぶ必要があるため、苦労する方も少なくないでしょう。

責任感の強い人

先述の通り、電気主任技術者は重い責任がのしかかります。責任をもって管理をすることができる人は、第三種電気主任技術者に向いているでしょう。

コミュニケーション能力に長けている人

第三種電気主任技術者は、電気設備の管理を行うため、いろいろな人とコミュニケーションをとることが多いです。

連携をうまく取れないと事故につながるきっかけとなってしまうため、コミュニケーション能力は必要不可欠です。

主な就職先と年収

第三種電気主任技術者の主な就職先とその年収についてご紹介します。

工場・プラント業界

工場の電気技術者やプラント設計技術者などが該当します。電気技術者は、工場の電気設備や機器が安全な運転をするために保守・管理、更新工事などをします。発電機の組み立てを担うこともあり、守備範囲が広く、幅広い知識が求められます。プラント設計技術者は、文字通りプラントの設計を行います。理系の専門知識、スキルを使って、最適なプラントを設計することが求められます。電気技術者の平均年収は755万円、プラント設計技術者の平均年収は669万円となります。(全国平均)

太陽光発電の設計・施工

太陽光発電のシステムを設計し、工程管理を行います。設置者の意向をくみ、予算などを考えて設計をしていきます。発電所の日程、予算などを管理します。設計・施工管理いずれも、安全性、耐久性を加味して取り組む必要があります。平均年収は597万円です。(全国平均)

ビル管理業界

ビルにて、電力設備などの調整や管理を行います。電力設備が正常に動作していることを確認したり、ビルを使用している方からの要望で調整や簡単な修理を行います。平均年収は458万円です。(全国平均)

引用:job tag

電験三種の試験は?

受験資格

電験三種の受験資格はありません。性別・年齢・職業・国籍に関係なく試験に挑戦することができます。

工業高校や工業大学では、学生に受験をすすめるところも多いです。また、30代~50代の受験者もたくさんいます。

試験の概要

電験三種の試験は、一般財団法人 電気技術者試験センターが主催しています。

以前は年に1回の試験でしたが、現在は上期と下期の年2回試験となっております。電験三種の試験は科目合格が認められているので、1年で合格する可能性も高まりました。

また2023年度からはCBT方式の試験が開始されました。CBT方式とは、試験会場に設置してあるパソコンを使って試験を受ける方式です。なお従来のマークシートで解答する筆記方式の試験も実施されています。

4つの試験科目

電験三種の試験科目は4科目あり60点以上が合格です。

また、科目別の合格が認められています。科目合格は5回試験を受けるまで維持することができ、その間は合格した科目は免除されます。

以下に、試験科目を個別に解説していきます。

1. 理論

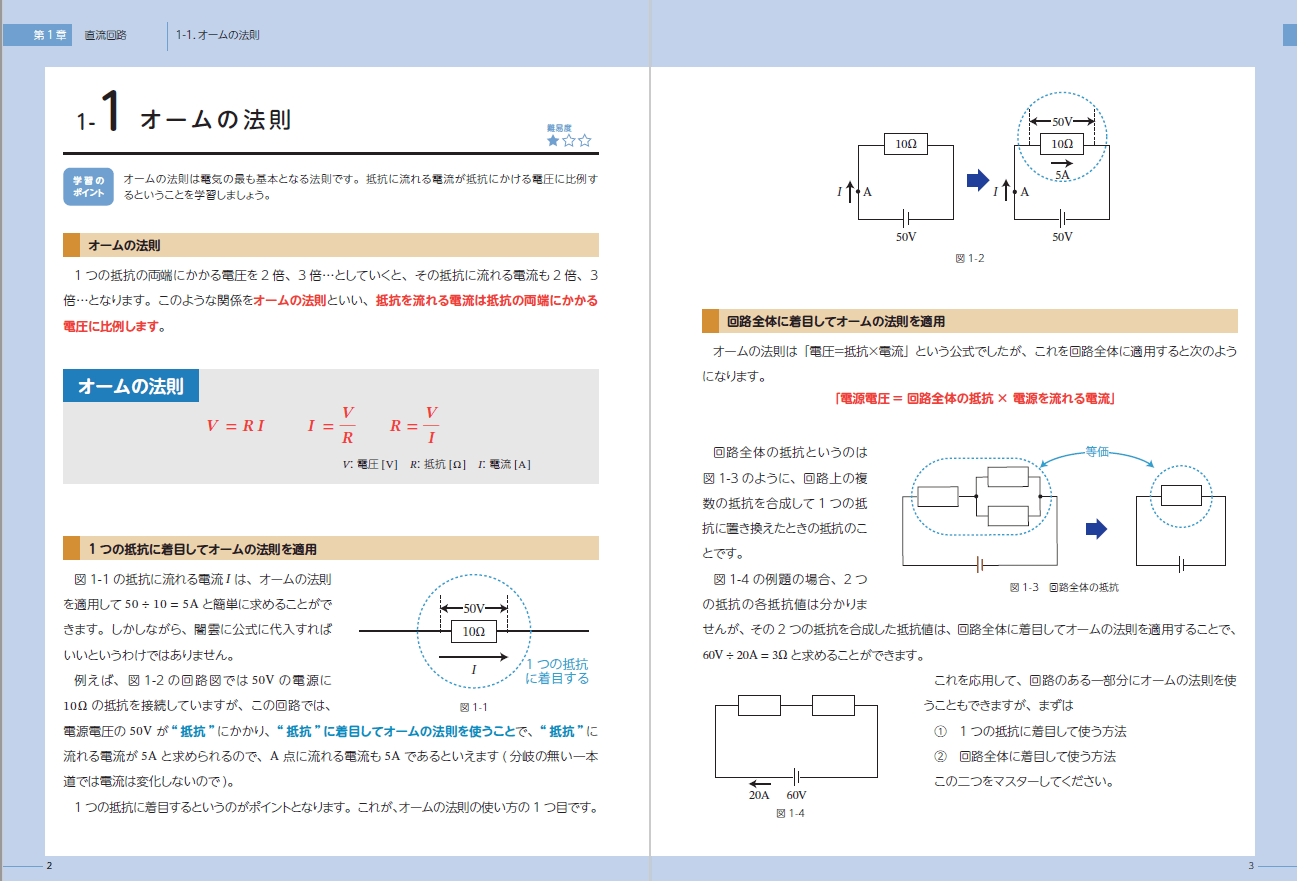

理論は、電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測が出題されます。

直流回路、交流回路などに関する知識を問う問題から、計算問題まで幅広く出題されるのが特徴です。

高校や大学で電気を学んだ方ならばいきなり過去問に挑戦しても大丈夫ですが、電気に関する知識がゼロの状態だと「問われていることすら分からない」といった状態になりがちです。

そのため、まずは「電気数学」をマスターしたり電気工事士の試験に挑戦することをすすめられることもあるでしょう。

なお、試験では電卓が使用可能なので、解き方を理解していれば計算ミスは起こりにくいです。

2. 電力

電力の出題範囲は、発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料です。

これだけ見ると知識が問われる科目に見えますが、しっかりと計算問題も出されます。

知識を覚えることだけに集中していると計算問題が解けないので、バランスよく勉強することが求められます。理論科目の「直流回路」「交流回路」などを理解しておくと、計算問題が分かりやすいでしょう。

計算に自信が持てない場合は知識問題を間違えないように過去問を繰り返して学習していくことがおすすめです。

3. 機械

機械の出題範囲は、電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理ととても幅広いです。そのため、苦手意識を持っている方が多い科目です。

また、知識問題と計算問題がおよそ4:6の割合で出されます。

ただし、機械の計算問題は理論の分野とかぶっていることが多いので、理論を勉強した後で機械を勉強すると理解しやすいでしょう。

範囲が広い分覚える知識も多いので、理論と交互に一番最初に勉強していく人も多いです。電気の知識がまったくないという方は、理論同様電気数学から勉強していく方法もあります。

4. 法規

法規の出題範囲は電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理です。

文字どおり電気に関する法律に関する問題が主に出題されるので、電気の技術が乏しい人でもとっつきやすい科目となっています。

ただし、計算問題も出題されるので電気数学に関する知識は必要です。

それでも理論や機械に出題される計算問題に比べると分かりやすいので、まずは法規の問題を解いてみて数学に頭を慣れさせてもいいでしょう。

また、電気に関する法律は定期的に改訂が行われ、最新の事例に関する問題が出題されることもあります。ですから、過去問はもちろんのこと、最新の法令も随時チェックすることが重要です。

電験三種の難易度や合格率は?

難関資格の電験三種

電験三種の合格率ですが、令和5(2023)年度上期は16.6%、下期は21.2%、令和6(2024)年度上期は16.0%、下期は16.8%でした。

令和5(2023)年度からはCBT試験が開始されたためか以前より合格率が高い傾向にありますが、電験三種の過去数年間の合格率は下記のようになっています。

令和7年度(上期):12.9%

令和6年度(下期):16.8%

令和6年度(上期):16.0%

令和5年度(下期):21.2%

令和5年度(上期):16.6%

令和4年度(下期):15.7%

令和4年度(上期):8.3%

令和3年度:11.5%

令和2年度 : 9.8%

過去の合格率は10%台を推移していました。令和4年度下期や令和5年度以降の合格率は高い部類といえるでしょう。

つまり、電気主任技術者の試験は一発合格は難しいため、合格者の多くが数年かけて科目合格を積み上げていく形で資格を取得しています。

科目合格制度を有効に使う!

前述したように、科目合格とは60点以上獲得した科目が以後5回試験を受けるまで免除される制度です。

ですから、1年1科目ずつ合格していくこともできます。

電験三種の試験問題は範囲が広く計算問題と知識問題が両方出題されます。ですから、電気工事士の資格を持っている方でも一発合格は難しいでしょう。

令和4年(2022)年度の試験より試験が年2回になりました。

半年かけて2科目ずつ勉強していき、科目合格を狙えば1年で合格することもできます。

【2026年版】電験三種の受験申し込み先と試験日

電験三種は、インターネットまたは郵送で申し込みが可能です。申込先は一般財団法人「電気技術者試験センター」です。インターネットでの申し込みが推奨されています。

令和8(2026)年度の申込期間と試験日は以下のとおりです。

<上期試験>

申込期間:5月18日(月)10時~6月4日(木)17時

CBT方式:7月16日(木)~8月9日(日)

筆記方式:8月30日(日)

※申込期間は、上期下期ともにCBTと筆記方式ともに同じです。

電験三種は通信講座でも勉強できる

電験三種は書店などでも参考書が数多く販売されていますが、動画とテキストの2つの教材を使って通信講座で勉強することもおすすめです。

SATの第三種電気主任技術者(電験三種)講座であれば、専用スタジオで収録した講義動画とフルカラーのオリジナルテキストで学習することができます。

Eラーニング講座であれば、講義動画をオンラインで視聴することが可能です。そのため、スマートフォンやタブレットやPCなど様々なデバイスで見ることができます。

テキストはフルカラーとなっているため、視覚的に記憶しやすく、特にイラストや図に関しては見やすい構成となっています。

SATの講座は、動画とテキストの両方を使った最短合格への近道です。質問サービスなどのサポートも充実しているので、電験三種の試験対策をしたい方はぜひ検討をしてみてください。

まとめ

電験三種のメリット・デメリット、将来性、資格の取り方を見てきました。電験三種は、学習負荷や範囲の広さというデメリットはあるものの、電気設備の保安に関わる基礎力を証明でき、設備管理・保全分野で評価されやすい資格です。省エネ・再エネの普及や設備更新が進む中で需要は堅調で、長期的にキャリアの軸となり得ます。取得は試験センターへ出願して合格後、免状交付申請を行い免状を受け取る流れ。計画的に積み上げれば、努力が形になる一歩です。