技術士には21の技術部門があり、部門ごとに試験内容が一部異なっています。今回はそんな技術部門の中の1つである農業部門でおすすめの参考書と勉強方法について解説します。

農業部門は、第二次試験の選択科目(専門分野)が5科目あるため、受験する前に情報を集め、計画的に試験対策を実践してください。

目次

技術士【農業部門】とは?

技術士は、産業経済、社会生活の科学技術に関するさまざまな21もの技術部門があり、「農業部門」はこの中の1つです。

技術士【農業部門】が役立つ仕事

技術士の農業部門が役立つ仕事としては、農業に関係性のある建設コンサルタントです。例えば地域全体といった大規模な農業システムの構築をおこなったりすることもあるでしょう。

特に、官公庁といった行政からの依頼が多くなります。国や自治体からの依頼ですので収入も安定しており、農業が世の中から無くなることはないため需要は非常に高いと言えます。

逆に、田畑で作物を育てるといった農作業をメインで行うという場合には技術士の資格は必要ありません。

農業部門の専門分野

技術士法施行規則により、農業部門では次の5科目(専門分野)が規定されています。

| No. | 選択科目(技術士 農業部門 専門分野) |

|---|---|

| 1 | 畜産 |

| 2 | 農業・食品 |

| 3 | 農業農村工学 |

| 4 | 農村地域・資源計画 |

| 5 | 植物保護 |

農業部門の技術士は上記の選択科目のいずれかを選択して技術士登録します。

選択科目(専門分野)の詳細は、日本技術士会が第二次試験科目にて規定しており、各選択科目の範囲は非常に広範囲にわたっています。

なお、これら分野の中でも最も受験者が多いのが「農業農村工学」です。技術士農業部門のおよそ8割が農業農村工学を選択して受験をしています。

技術士【農業部門】のおすすめの参考書

先ほどのセクションでは、農業部門の詳細について解説しましたが、勉強する際に役立つ参考書はどういったものがあるのでしょうか?

ここでは、農業部門の勉強をする際におすすめの参考書について解説します。

技術士第二次試験農業部門「農業農村工学」選択科目(論文試験)<傾向と対策>

技術士第二次試験 農業部門「農業農村工学」選択科目 (論文試験)<傾向と対策>

この参考書は、日刊工業新聞社が出版する技術士第二次試験の選択科目の中で、例年受験者が最も多い農業農村工学の対策をまとめた参考書です。技術士第二次試験の具体的な問題と、論文試験対策を解説しているのが特徴です。

技術士【農業部門】のおすすめの勉強方法

続いて、農業部門を効率よく攻略するためにおすすめの勉強方法について解説します。

過去問を中心に勉強する

試験勉強をする際には過去問を中心に行うのがおすすめです。

いきなり合格点に到達することは相当厳しくなりますが、わからないなりに問題を解き、技術士ではどういった問題が出るのか、その傾向を把握しましょう。

問題を解き進めると自分が苦手とする分野、知識が不十分な箇所が正確にわかるため、その問題を攻略するために参考書を使用して力を付けてください。

学習サイクルを確立させる

技術士の学習サイクルとしてありがちなのが「基本情報を取得(参考書を読み込む)」→「論文の作成」を繰り返す方法です。しかし、このサイクルでは合格は難しいでしょう。

というのも、技術士では応用的問題解決能力が問われるからです。この勉強サイクルに「論文構成を検討する」、「添削・修正」といった段階を組み込みましょう。

「基本情報の取得」→「論文構成を検討する」→「論文の作成」→「添削・修正」のサイクルを繰り返すことで少しずつ合格する力が身に付きます。

通信講座で論文の添削・修正を行う

では論文の添削や修正を行いたい場合はどうすればいいのでしょうか。

周りに技術士の受験経験がある人がいればアドバイスをもらうこともできるでしょうが、そういった人がいないということも多いと思います。

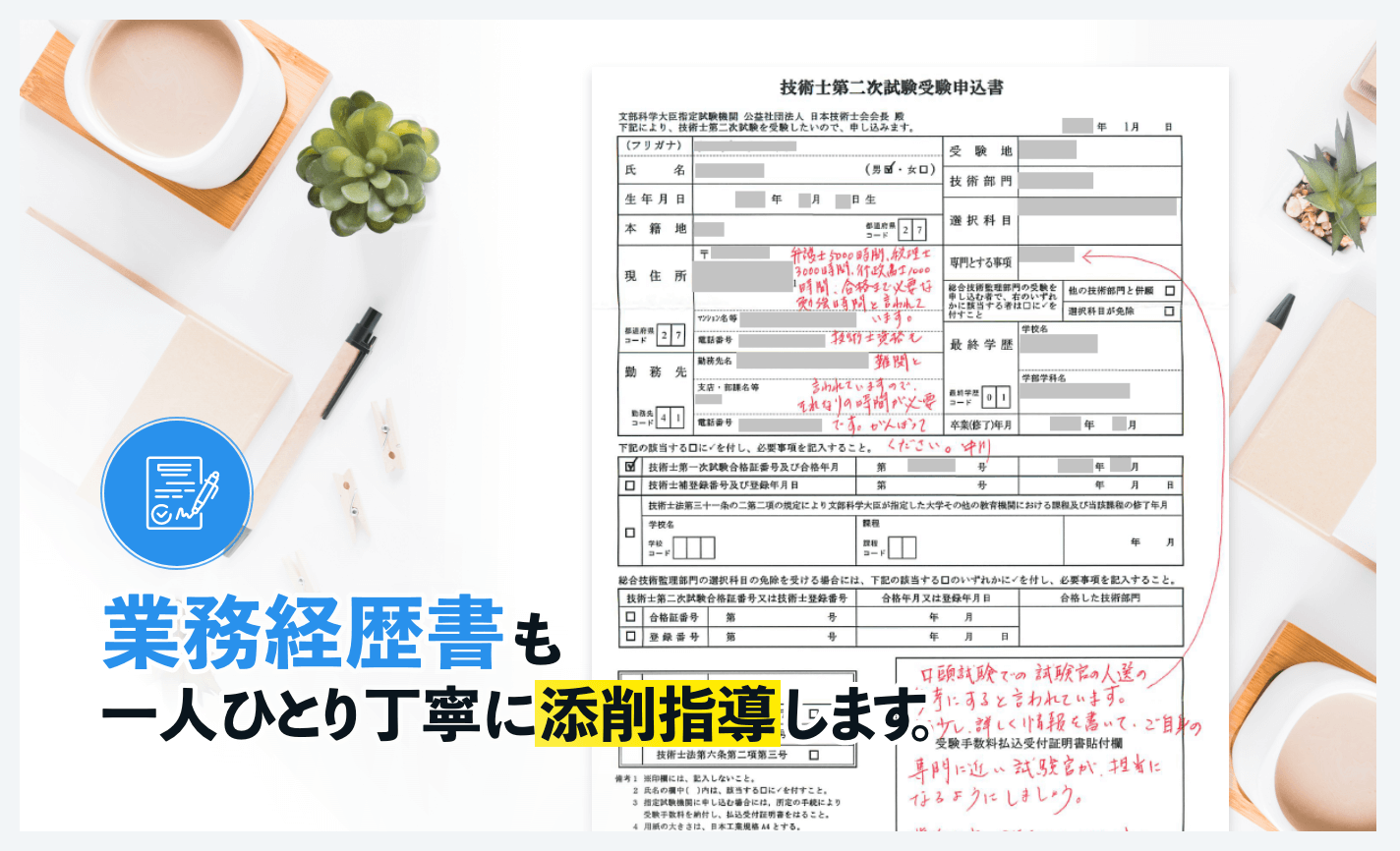

そういった時は、添削サービスのある技術士の試験対策講座を受講することをおすすめします。例えばSATの技術士試験対策講座[筆記試験・添削講座]では、15回の添削サービス(業務経歴書6回、筆記科目9回ずつ)を行うことができます。

添削を行うのは専門の講師陣なので、しっかりと対策を行うことができます。また豊富な添削回数により、先ほどの論文作成のサイクルを何度でも行える点も魅力です。

技術士農業部門の第二次試験では、しっかりと事前に情報を集めておく必要があります。参考書や通信講座の添削サービスを活用して、計画的に勉強しましょう。